この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和 7 年 8 月の第 64 回気象予報士試験の学科一般知識の問題を、

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和 7 年 8 月の第 64 回気象予報士試験の学科一般知識の問題と解答を持っている人向けの内容です。

問1:地球大気の鉛直構造

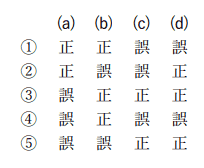

地球大気の鉛直構造の一般的な特徴について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わ せとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a) 国際標準大気では、対流圏内の気温減率と温位は高さ方向に一定である。

(b) 対流圈界面の高さは、平均的には高緯度の地域より低緯度の地域のほうが高い。

(c)成層圏のオゾンの数密度は、太陽放射に含まれる紫外線の吸収により気温が極大となる成層圏界面付近で最大になる。

(d) 中間圏では窒素分子や酸素分子が紫外線を吸収して光電離することにより、上空 ほど気温が高くなっている。

④ (a)誤, (b)正, (c)誤, (d)誤

「一般気象学 」p46より国際標準大気は、地球大気の圧力、温度、密度、および重力の加速度が高度によってどのように変化するかを表したモデルのことです。

だから対流圏内の気温減率は、高さ方向に一定です。

一方、対流圏内の温位は、高さ方向に一定ではなく、上層へ向かって高くなります。

よって(a)の「 国際標準大気では、対流圏内の気温減率と温位は高さ方向に一定である。」は誤り!

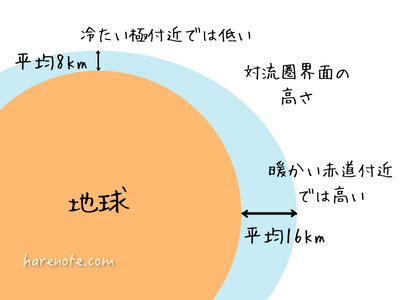

対流圏界面の高さは、平均的に高緯度地域よりも低緯度地域のほうが高いです。

これは、地球大気の熱の循環と密接に関係しています。

なぜ低緯度地域で対流圏界面が高いのか?

- 強い日射 ☀️: 低緯度(赤道付近)は太陽からの日射が強く、地表が効率的に温められます。

- 活発な対流 ⬆️: 地表で温められた空気は、軽くなって上昇する対流が活発になります。この上昇気流は、より高い高度まで空気を運びます。

- 対流圏界面の定義: 対流圏界面は、対流圏と成層圏の境目であり、対流圏内の活発な対流が届く上限です。したがって、対流が活発な低緯度地域では、対流圏界面も高くなります。

一方で、高緯度地域では日射が弱く、対流が不活発なため、対流圏界面は低くなります。

一般的な対流圏界面の高さは以下のようになります。

- 低緯度地域(赤道付近): 平均約15〜18km

- 中緯度地域: 平均約10〜13km

- 高緯度地域(極付近): 平均約8〜10km

よって(b) の「対流圈界面の高さは、平均的には高緯度の地域より低緯度の地域のほうが高い。」は正しい!

成層圏のオゾンの数密度が最大となるのは、成層圏界面付近ではなく、成層圏の中間(高度20〜25km)あたりです。

オゾン数密度のメカニズム

成層圏の中間でオゾンの数密度が最大となるのは、オゾンの生成と破壊のバランスによって説明できます。

- オゾンの生成: オゾンは、成層圏に存在する酸素分子(O2)が、上空から降り注ぐ強い紫外線を吸収して分解されることから始まります。この分解で生じた酸素原子(O)が、別の酸素分子と結合してオゾン(O3)が生成されます。

- 紫外線の到達: 紫外線は高度が高いほど強くなります。そのため、オゾン生成の材料となる酸素分子が豊富にある成層圏上部で、最も活発にオゾンが生成されます。

- オゾン濃度のピーク: 高度が高すぎると、酸素分子の数が減るため、オゾン生成量が少なくなります。一方、高度が低すぎると、紫外線の多くが上層で吸収されてしまうため、オゾン生成に必要な紫外線がほとんど届かなくなります。

- 結果: この生成と破壊のバランスが最も良いのが、高度約20〜25kmの層です。この層で、オゾン分子の数密度が最大となります。

オゾン濃度とオゾン数密度の違い

混同されやすいのですが、オゾン濃度(混合比)は、高度の上昇とともに増加し、成層圏界面付近で最大となります。

しかし、数密度(単位体積あたりの分子の数)は、上記のように成層圏中間で最大となります。

この違いは、空気自体の密度が高度とともに急激に減少するためです。

上空ほど空気分子全体が少なくなるため、相対的なオゾン濃度は高くなっても、実際のオゾン分子の数(数密度)は少なくなります。

よって(c)の「成層圏のオゾンの数密度は、太陽放射に含まれる紫外線の吸収により気温が極大となる成層圏界面付近で最大になる。」は誤り!

中間圏では、窒素分子や酸素分子が紫外線を吸収して光電離している一方で、高度が上がるにつれて気温は低くなります。

この現象は一見矛盾しているように感じられますが、それぞれ異なる理由で起こるため、両立します。

光電離と気温低下のメカニズム

光電離は、紫外線が高エネルギーを持つため、分子から電子をたたき出してイオン化させる現象です。

これは、特定の波長の紫外線が吸収されることで起こる化学反応であり、その過程で分子が破壊されます。

この現象は、太陽から直接届く紫外線の量に依存します。

一方、気温は、空気中の分子が持つ運動エネルギーの平均値で決まります。

中間圏では、光電離が起こっていても、空気の密度が非常に低いため、分子同士の衝突がめったに起こりません。

- 密度が低い: 空気の分子が非常にまばらにしか存在しないため、分子が紫外線を吸収しても、その熱エネルギーを周囲の他の分子に伝える機会が少ないのです。

- 熱の伝達が不十分: 分子同士の衝突が少ないため、運動エネルギーが効率的に伝わらず、空気全体の平均運動エネルギー(つまり気温)が低いままになります。

こんなわけで、中間圏では光電離という高エネルギーな現象が起こっていても、熱エネルギーが広まらないため、気温は上空に行くほど低くなっていきます。

よって (d) の「中間圏では窒素分子や酸素分子が紫外線を吸収して光電離することにより、上空ほど気温が高くなっている。」は誤り!

独学の場合、参考書を読んでもわからない・難しすぎると勉強が進みませんよね。

充実した教材に加え、いつでも質問し放題なのに、コスパが良い!と私がおすすめしているのが「気象予報士アカデミー」さん。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できます。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

興味があればチェックしてみて↓

▶︎気象予報士アカデミーを見てみるその他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓