この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問10:北半球の成層圏

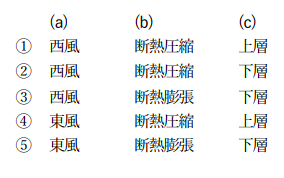

北半球の成層圏について述べた次の文章の空欄(a)〜(c)に入る語句の組み合わせとし て適切なものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

北半球の成層圏では、寒候期には極夜渦と呼ばれる北極付近を中心とした循環が存在し、中高緯度では(a)が卓越している。

この風の領域に対流圏内で発生したプラネタリー波が伝播してくると、高緯度側で大規模な下降流が発生し、これにともなう(b) により気温が短期間に急上昇することがある。

この現象は成層圏突然昇温と呼ばれ、 気温の上昇は(c) ほど早く始まる。

① (a)西風, (b)断熱圧縮, (c)上層

出題頻度2

問題文より「北半球の成層圏では、寒候期には極夜渦と呼ばれる北極付近を中心とした循環が存在し」なので、(a)「西風」。

中高緯度では西風が卓越してますね。

北半球の成層圏で、寒候期に極夜渦が発生し、中高緯度で西風が卓越するのは、極域が太陽放射をほとんど受けず、極めて低温になるためです。

- 極域の冷却: 寒候期には、北極付近は太陽の光が届かない「極夜」となります。太陽放射による加熱がないため、極域の成層圏は急速に冷え込み、非常に低い温度になります。

- 南北の気温勾配: これにより、北極上空の成層圏は中緯度や低緯度上空の成層圏に比べて、極めて大きな温度差(南北の気温勾配)が生じます。

- 地衡風と温度風の関係: この大きな温度差は、気象学の法則である温度風の関係により、上空の風を強める働きをします。

地上(対流圏)の風がどうであれ、気温の低い方(極)が北にあるため、上空にいくほど風速が増加します。 - 極夜渦の形成: この結果、極域を取り巻くように、非常に強い西風の渦(極夜渦)が形成されます。

この西風は、地球の自転によるコリオリの力と、この南北の気温差から生じる気圧の傾きが釣り合って吹く風です。

出題頻度1

対流圏で発生したプラネタリー波が、成層圏の強い西風の領域(極夜渦)に伝播してくると、高緯度側で大規模な下降流が発生し、成層圏の気温が短期間に急上昇することがあります。

この現象を成層圏突然昇温(Stratospheric Sudden Warming)と呼びます。

- 波の伝播: 対流圏で発達したプラネタリー波は、波長が非常に長いため、上空の強い西風を「波乗り」するように伝播することができます。

- 波の崩壊: しかし、この波が極夜渦の西風の弱い部分(通常は渦の縁)に到達すると、波が崩壊し、そのエネルギーを放出します。

- 大気の圧縮と昇温: この波の崩壊に伴い、極夜渦の西風が弱まり、高緯度側では大規模な下降流が発生します。

下降流は空気を圧縮するため、断熱圧縮によって空気が暖められ、成層圏の気温が短期間に数十度も急上昇します。 - 渦の破壊: この昇温により、極夜渦は弱まったり、分裂したりすることがあります。

よって(b)は「断熱圧縮」ですね!

出題頻度1

成層圏突然昇温は、成層圏の上層から始まります。

この現象は、まず成層圏上部(高度約30km以上)で気温が急上昇し、その影響が数日かけて下層へと伝わっていくのが一般的です。

これは、上昇流が上空の大気を断熱圧縮することによって、最初に上層が温められるためです。

よって (c)は「上層」!

独学の場合、参考書を読んでもわからない・難しすぎると勉強が進みませんよね。

充実した教材に加え、いつでも質問し放題なのに、コスパが良い!と私がおすすめしているのが「気象予報士アカデミー」さん。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できます。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

興味があればチェックしてみて↓

▶︎気象予報士アカデミーを見てみる