この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

間15:エルニーニョ現象・ラニーニャ現象

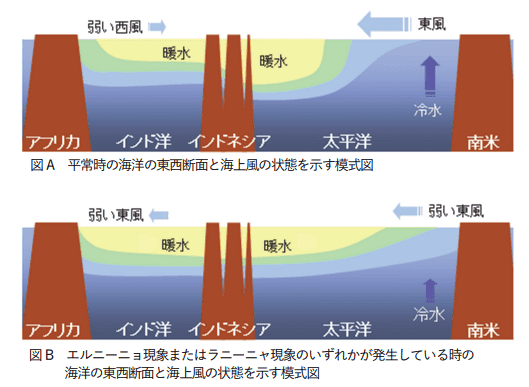

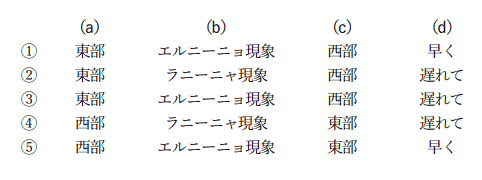

図Aは、エルニーニョ現象およびラニーニャ現象が発生していない平常時の太平洋とインド洋の熱帯域の海洋の東西断面と海上風の状態を示した模式図である。一方、図Bは、エルニーニョ現象またはラニーニャ現象のいずれかが発生している時の同様の模式図である。これらの図から読み取ることができる大気と海洋の特徴について述べた次の文章の空欄(a)~(d)に入る語句の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

インド洋赤道域ではインドモンスーンの影響で季節によって風向が変わるが、平常時には図Aに示されるように、平均的には弱い西風が吹いている。このため、インド洋熱帯域の(a)では海面下百数十メートルまでの表層に、暖かい海水がやや厚めに分布している。

一方、図Bに示されるように、太平洋で(b)が発生すると、インド洋赤道域では弱い東風に転じ、インド洋熱帯域の(a)にやや厚く蓄積されていた暖かい海水は、(c)に広がる。インド洋熱帯域の海面水温は、エルニーニョ監視海域の海面水温の上昇または低下に対して、3か月程度(d)変化し、夏季に西日本が低温傾向になるなど日本の天候へ影響を与える場合がある。

引用元:気象庁

③ (a)東部, (b)エルニーニョ現象, (c)西部, (d)遅れて

では問題文を読んでみましょう!

『インド洋赤道域ではインドモンスーンの影響で季節によって風向が変わるが、平常時には図Aに示されるように、平均的には弱い西風が吹いている。』

気象庁のホームページでよく見るイラストですね!

そのまんま出題されましたね。

・・・つづき

『このため、インド洋熱帯域の(a)では海面下百数十メートルまでの表層に、暖かい海水がやや厚めに分布している。』

イラストより、平常時、暖かい海水は弱い西風によって、インド洋熱帯域の東部にが分布しています。

よって(a)は「東部」。

・・・つづき

『一方、図Bに示されるように、太平洋で(b)が発生すると、』

図Bは、図Aより海面付近の暖かい海水が東に分布しているので

太平洋で発生しているのはエルニーニョ現象ですね。

よって(b)は「エルニーニョ現象」!

・・・つづき

『インド洋赤道域では弱い東風に転じ、インド洋熱帯域の(a)「東部」にやや厚く蓄積されていた暖かい海水は、(c)に広がる。』

弱い西風から弱い東風に変わり、暖かい海水が「西部」に広がります。

よって(c)は「西部」!

・・・つづき

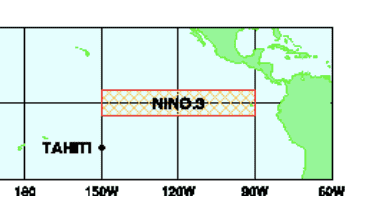

『インド洋熱帯域の海面水温は、エルニーニョ監視海域の海面水温の上昇または低下に対して、3か月程度(d)変化し、夏季に西日本が低温傾向になるなど日本の天候へ影響を与える場合がある。』

エルニーニョ監視海域は北緯5度から南緯5度、西経150度から西経90度の領域。↓

引用元:気象庁

この領域で変化と、インド洋熱帯域の海面水温変化はどっちが先か・・・まぁエルニーニョ監視領域が先でしょうね。

よって(d)は「遅れて」!

参考資料

エルニーニョ/ラニーニャ現象とは

よくある質問(エルニーニョ/ラニーニャ現象)

終わったー!!!お疲れ様でした!!!!!

これで第64回気象予報士試験 学科・専門知識の試験問題は全部解けましたね!

次は実技試験の勉強ですが、まずはお茶でも飲んで休憩してください。

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓

隙間時間を有効活用できるミニテストはこちら

↓ ↓ ↓

独学で専門知識の勉強をする場合、最新の情報を網羅した参考書がないので大変ですよね。

教材も充実していて、いつでも質問し放題な環境で、私が最もコスパが良いと感じているのが、気象予報士アカデミーさんです。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できると思います。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)