この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問 3:温度と重さ

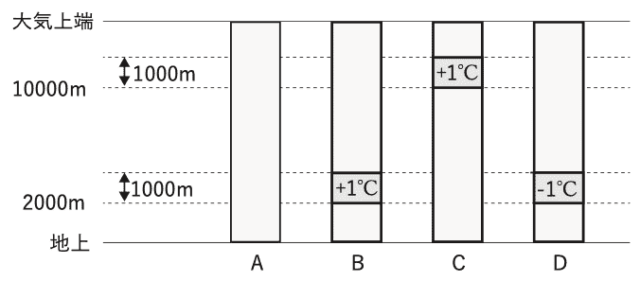

図のように、同じ緯度で標高が等しい地点A、B、C、Dにおいて地上から大気上端までの気柱を考える。地点B、C、Dの気柱の温度は地点Aの気柱と以下の違いがあるが、これ以外の高度の温度は気柱Aと同じである。

地点B:高度2000m から上の厚さ1000mの層では、平均温度が1°C高い

地点C:高度10000m から上の厚さ1000mの層では、平均温度が1°C高い

地点D:高度2000m から上の厚さ1000mの層では、平均温度が1°C低い

このとき、地点A、B、C、Dのうち地上気圧が最も低いものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。なお、気柱内は平均温度に違いがある層の上下端付近を含めすべての場所で成層は安定で静力学平衡が成立しているものとする。

② B

地点A、B、C、Dの中から、地上気圧が最も低い気柱を答える問題。

地点A、B、C、Dは緯度同じ。標高も同じ。

成層は安定で、静力学平衡が成立している…

ということは、温度が高い気柱の方が空気の密度が小さくなるので、地上気圧は低くなりますね。

つまり他の気柱より温度が低い部分のある気柱Dは、最も地上気圧が高くなります。→⑤は除外。

次に同じ理由で、気柱Aも他の気柱より温度の高いところがないので、①も除外。

ということで、地上気圧が低くなるのは B なのか C なのか考えます。

高度が高いところ(相対的に気圧が低いところ)で1℃高いCと、

高度が低いところ(相対的に気圧が高いところ)で1℃高いBと。

上記の2つの空気の粒子をイメージするために、適当な数字を当てはめます。

高度が高いところ(相対的に気圧が低いところ)で温度T℃の空気粒子200個のところ、1℃温度が高くなると空気密度が10%小さくなるとします。(適当にわかりやすい数字を当てはめているのでツッコミ不要です。)

計算すると、1℃温度が高い空気の粒子は180個(200 × 0.9)に減ります。

次、高度の低いところの場合。

高度が低いところ(相対的に気圧が高いところ)で温度T℃の空気粒子900個の場合、1℃温度が高くなると空気粒子は810個(900 × 0.9)に減ります。

同じ10%減でも、その差は粒子70個にもなるわけです。

つまり、温度差が同じでも、高度が低い方が大きな差となるのです。

ゆえに、一番気圧が低くなる気柱はB!

と、したいところですが

この問題は設定が適切でないとして、全員正解です!

以下が問題の訂正理由とのことです。

一般知識の問3は、気柱の一部の空気を違う温度にしたとき、地上気圧の最も低い ものを選択する問題でした。 この問題については、高さの低い(密度の高い)層の気温が 1℃高い気柱 B を正解 として 9月6日に公表していました。しかし、気柱の一部に温度の違いを与えると、 その高度の下では気圧が変化し、同時に密度もその高度と地上までの間で変化するた め、地上気圧の違いは温度の違う高さから地上までの範囲の密度の変化を考慮する必要があります。このため、正解を得るためには高度な数学的計算が必要となり、限られた時間内に正解を得ることは難しい問題となっていました。実際に、この効果を考慮して計算すると、公表した解答例とは異なり、気柱 C の方が気柱 B よりも地上気圧が低くなります。

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓