この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

晴野の個人的なまとめノートですが、公開しています。

誤りなどのご指摘は、ありがたいので遠慮なくご連絡ください。

ここでは気象予報士試験に出題されることのある流線関数についてまとめています。

200hPa面は、およそ高度12km付近の上層大気の流れを把握する上で重要・・・ってことで、時々気象予報士試験に登場し、過去問では受験生に「こんなの見たことない!」と焦らせ、戸惑わせます。

結局、気象予報士試験対策をする上で、この「流線関数」をどこまで勉強しておかなければならないのかと考えると・・・

存在を知っておくだけで良いような・・・と思います。

とはいえ、過去問で見た人が涙目になっていたので、私のような素人独学の人にもわかる感じでまとめておきます。

流線関数は何を表してる?

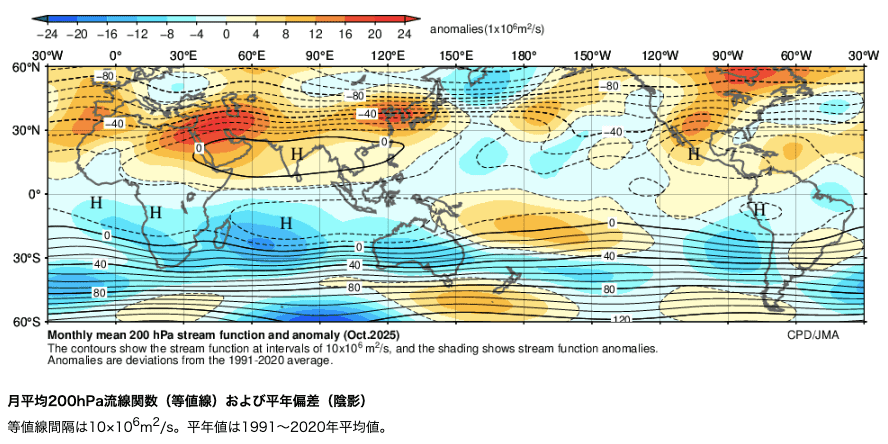

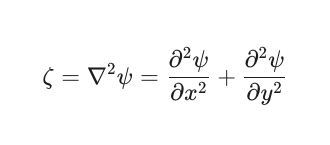

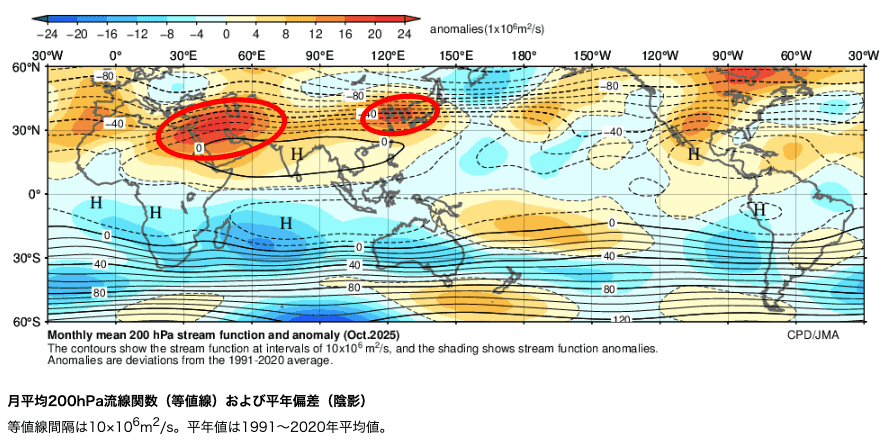

引用元:気象庁HP「月平均 大気の循環・雪氷図表類」

気象学における流線関数は、主に水平風(流れ)の回転成分(渦成分)を表現するために用いられます。

- 風の流れ: 流線関数の等値線は、その名の通り流線(風の流れの向きを示す線)に対応します。

- 流れの強さ: 等値線の間隔が狭い(込み合っている)ほど、その場所の風速が強いことを示します。

- 循環の向き(渦度):

- 北半球では、流線関数の値が大きい方(正の値)を右手に見る向きに風が吹くため、通常は高気圧性循環(時計回り)を表します。

- 負の値(または値が小さい方)に向かって風が吹く領域は、低気圧性循環(反時計回り)を表します。

- 200hPa面: この高度は亜熱帯ジェット気流や、熱帯の活発な対流活動(熱源)に対応して形成される大規模な循環(例えば、チベット高気圧の規模など)の変動を解析するのに適しています。

流線関数は渦度と似てる?

流線関数と渦度は非常に密接な関係にあり、互いに「似たもの」というよりは、数学的に結びついた関係にある量です。

流線関数は、風の循環(渦度)を生み出すための「親」となるスカラー量(方向を持たず、大きさだけを持つ物理量)と見なすことができます。

何言ってんの?となっても大丈夫。

次で「流線関数と渦度の関係」のお話をします。

🌀 流線関数と渦度の関係

流体力学や気象学では、流れを数学的に扱うために、水平二次元の非圧縮性の流れ(水平発散がない流れ)を仮定することが多いです。(この部分はわからなくてOK)

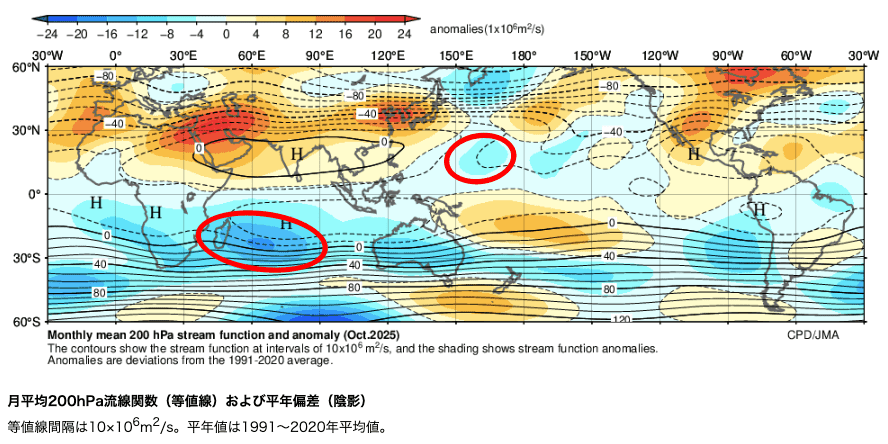

この仮定の下で、流線関数 ( Ψ ) と渦度 ( ζ ) は、以下のポアソン方程式と呼ばれる関係式で厳密に結びついています。

(ここもわからなくてOK。)

物理的な意味: 流れの回転の強さ、すなわち流体要素(空気の塊)が自転する速さを表します。

物理的な意味: 流れの流線を表すスカラー量です。その等値線に沿って風が吹きます。

流線関数は、その値の「へこみ」や「たわみ」の程度が、流れの回転の強さ( 渦度 )に直接対応しているのです。

- 渦度は流れの局所的な回転という「結果」を表す量。

- 流線関数は、その渦度を生み出す場(ポテンシャル)という「原因」を表す量。

💨 200hPa面での流線関数からわかる風

200hPa面(上層大気)の流線関数は、風の発散・収束が少ない大規模な水平流(特にジェット気流や大規模なロスビー波など)を解析するのに非常に適しており、流線関数の分布を見ることで、渦度(流れの回転)の分布を同時に視覚的に把握していることになります。

なにを言っているのかというと

200hPa面の流線関数の平均図から、風の流れを読み取ることができるよ!ということです。

風は「流線関数の値が小さい方を左側に見て、おおむね等値線に沿うように吹く」と考えてOKなので、この平均ずは500hPaの等高度線から地衡風を読み取る作業と似たイメージでOK。

では次に、流線関数の平年偏差からは、何がわかるんだ?って話。

流線関数の平年偏差で何がわかる?

流線関数の平年偏差とは、その期間(例えば3カ月平均)の流線関数の値が、長期間の平均値(平年値)からどれだけ異なっているか(ズレ)を示します。

これは、通常とは異なる大規模な風の循環がどこに、どれくらいの強さで現れているかを特定するために使われます。

循環偏差の存在: 平年偏差は、高気圧性循環偏差(平年より高気圧性の循環が強い、または平年が低気圧性の場所で高気圧性の循環が現れている)や低気圧性循環偏差(その逆)があることを示します。

高気圧性循環偏差(正偏差):暖色のところ

正の値( + の偏差)は、その地域で高気圧性の循環が平年よりも強いこと、または、平年とは異なり高気圧性の循環が現れていることを示します。

低気圧性循環偏差(負偏差):寒色のところ

負の値( – の偏差)は、その地域で低気圧性の循環が平年よりも強いこと、または、平年とは異なり低気圧性の循環が現れていることを示します。

異常な循環: 特に長期予報などでは、この偏差図から、エルニーニョ/ラニーニャ現象や季節内変動などによって引き起こされるテレコネクション(遠隔相関)パターン(例:シルクロードパターンなど)を抽出し、異常天候の発生要因を把握する重要な手がかりとなります。

要するに・・・

流線関数は風の循環そのものを

平年偏差は風の循環の「異常性や特性」を表していると言えます。

短くまとめると!

200hPa面の流線関数とその平年偏差の平均図は、高層の平均的な風の流れがわかり、平均的な地上の天気の特徴がわかる!ということ。

気象予報士試験では、数式とか関数の理屈などの難しいことまでは問われません。

全体的な特徴を読み取れればOKなので、俯瞰する視点で勉強を進めた方が良いと思います!