この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

晴野の個人的なまとめノートですが、公開しています。

誤りなどのご指摘は、ありがたいので遠慮なくご連絡ください。

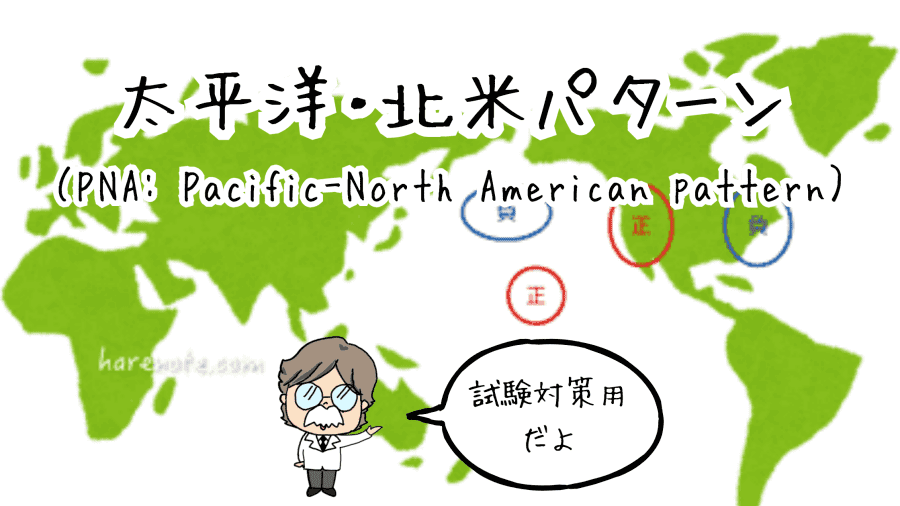

ここでは気象予報士試験に出題されることのある太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)についてまとめています。

ややこしくて覚えるのが難しかったので、ほぼ晴野の忘備録となっています。

それでもよかったら参考にしてください。

ではまず、言葉の整理からしておきます。

目次 非表示

- 太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)とは

- 太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)をもっとわかりやすく!

- 太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)のメカニズム

- PNAパターンとエルニーニョ・南方振動(ENSO)の関係

- 太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)の日本への影響

- 太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)の世界への影響

- まとめ

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)とは

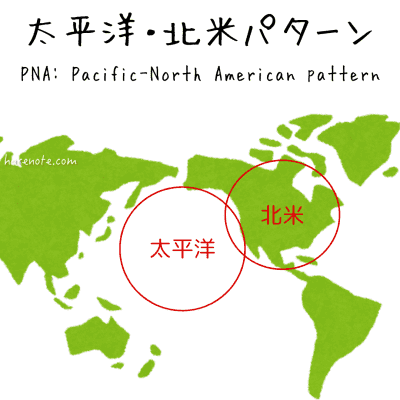

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)とは、太平洋西部から北アメリカ大陸にかけての地域で起こる、大規模な大気の変動パターン(テレコネクションパターン)の一つ。

「テレコネクション」とは、地球上の遠く離れた場所で観測される気象学的なパラメータ(例:気圧、高度など)が、互いに相関をもって変動する現象を指します。

PNAパターンは、その中でも特に北半球の高緯度地域における自然気候変動の主要なモードの一つとされています。

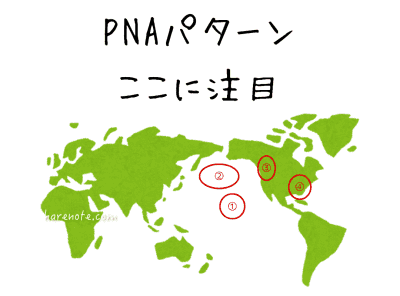

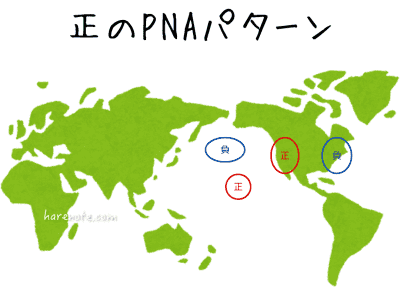

【作用中心】

- ハワイ付近

- 北太平洋上(アリューシャン列島付近の南)

- カナダ西部

- アメリカ東部

の4つの地域に気圧(500hPa高度)の偏差(平年からのずれ)が交互に現れる波列状のパターンを特徴とします。

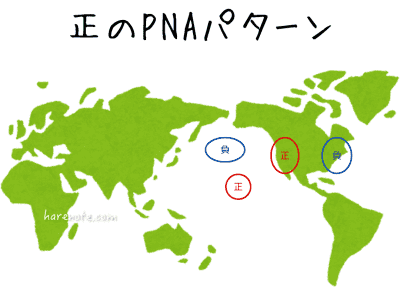

- 北太平洋に負の高度場偏差(低気圧性循環)

- ハワイ付近と北アメリカ大陸西部に正の高度場偏差(高気圧性循環)

- アメリカ東部に負の高度場偏差(低気圧性循環)

が現れます。

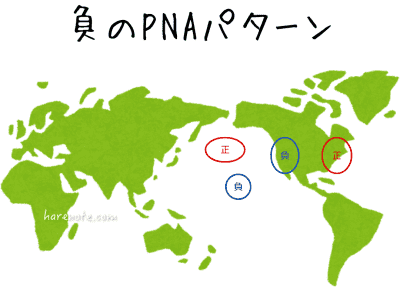

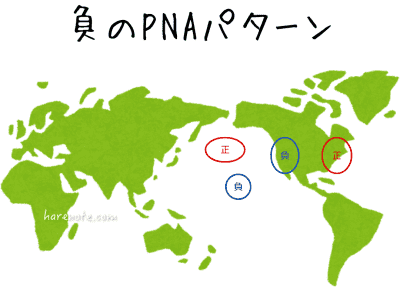

正のPNAパターンとは逆に、それぞれの作用中心で高度場偏差の符号が逆になります。

- 北太平洋に正の高度場偏差(高気圧性循環)

- ハワイ付近と北アメリカ大陸西部に負の高度場偏差(低気圧性循環)

- アメリカ東部に正の高度場偏差(高気圧性循環)

このPNAパターンが出現すると、偏西風などの上空の流れに影響を与え、北米の冬季の気象(気温や降水量)に大きな影響を及ぼします。

例えば、エルニーニョ現象が発生している冬によく見られる正のPNAパターンは、中・東部太平洋の海面水温の上昇に伴う対流活動の活発化が、定常ロスビー波として伝播することで引き起こされると考えられています。

主に冬季に卓越しますが、秋や春にも重要な関連性が見られます。

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)をもっとわかりやすく!

とりあえずPNAについて、上っ面はまとめたものの…

わかったような、わからんようなってなるんですよね。どうも理解しきれていない。

なるほど!ってならない。

なので、もう少し考えてみよう。

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)は、地球の大気の大きな動きの一つで、太平洋から北アメリカ大陸にかけて、天気や気温に影響を与える特徴的なパターンです。

PNAパターンは、まるで海の波のように、気圧が高い場所と低い場所が交互に現れるのが特徴です。

具体的には、ハワイの近く、アリューシャン列島(北太平洋の島々)の南、カナダの西部、アメリカの東部の4つの場所で、普段より気圧が高くなったり低くなったりします。

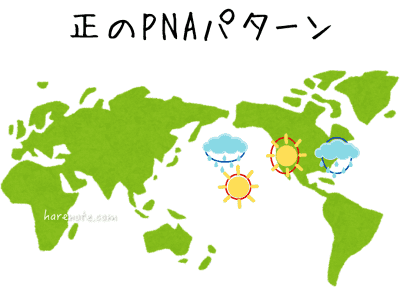

「正のPNAパターン」 の場合

北太平洋では、普段より気圧が低くなります。→天気が悪い傾向

ハワイの近くやカナダ西部では、普段より気圧が高くなります。→天気が良い傾向

アメリカ東部では、普段より気圧が低くなります。→天気が悪い傾向

エルニーニョ現象が起きている冬に現れやすい

「負のPNAパターン」 の場合

北太平洋では、普段より気圧が高くなります。

ハワイの近くやカナダ西部では、普段より気圧が低くなります。

アメリカ東部では、普段より気圧が高くなります。

ラニーニャ現象が起きている冬に現れやすい

PNAパターンが出ると何が起こる?

このPNAパターンが出ると、上空を吹く強い風の流れ(偏西風)に影響を与え、北アメリカの冬の気象に大きな影響を与えるわけですが・・・

例えば、気温が高くなったり低くなったり、雨や雪の量が増えたり減ったりという影響です。

特に、エルニーニョ現象が起きている冬には、この「正のPNAパターン」がよく現れる傾向があります。

エルニーニョ現象で太平洋の海面水温が上がると、その影響が波のように広がってPNAパターンが作られると考えられています。

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)は、中緯度における大規模な大気変動、特にテレコネクションパターンの一種として、気象学において非常に重要です。

その重要性は、主に以下の点に集約されます。

- 遠隔相関(テレコネクション)の理解

- PNAパターンは、遠く離れた場所の気象現象が互いに影響し合う「テレコネクション」の代表例です。

北太平洋の気圧変動が、北米大陸の広範囲、ひいてはアジアやヨーロッパの気象にも影響を及ぼすメカニズムを理解する上で不可欠です。 - 特に、熱帯域の変動、例えばエルニーニョ・南方振動(ENSO)やマッデン・ジュリアン振動(MJO)といった熱帯の対流活動の変化が、ロスビー波と呼ばれる大気の波動を通じて中緯度域に伝播し、PNAパターンを励起・維持することが知られています。

これは、熱帯の気象変動が地球規模の気候に影響を与えるメカニズムの一例として非常に重要です。

- PNAパターンは、遠く離れた場所の気象現象が互いに影響し合う「テレコネクション」の代表例です。

- 北米大陸の気象への影響

- PNAパターンは、北米大陸の冬季の天候に特に大きな影響を与えます。

- 正のPNAパターン

カナダ西部にリッジ(高気圧性の偏差、高温)、カナダ東部にトラフ(低気圧性の偏差、低温)をもたらす傾向があります。

米国南東部では暖冬傾向、北西部では寒冬傾向となることがあります。 - 負のPNAパターン

上記と逆の傾向をもたらします。

- 正のPNAパターン

- PNAパターンは、北米大陸の冬季の天候に特に大きな影響を与えます。

- 日本の気象への影響

- 正のPNAパターンと日本付近の天気

- 正のPNAパターンは、太平洋上で偏西風が平年より南に蛇行し、アリューシャン列島付近の低気圧が強まることで形成されます。

- 冬の気温: 日本付近を流れる偏西風が、通常よりも日本の北側を流れる傾向があります。これにより、大陸からの寒気の流れ込みが抑制されるため、日本列島全体で暖冬になることがあります。

- 天候: シベリア高気圧の勢力が強まらず、冬型の気圧配置が弱まるため、日本海側の降雪量が少なくなる場合があります。

- 正のPNAパターンは、太平洋上で偏西風が平年より南に蛇行し、アリューシャン列島付近の低気圧が強まることで形成されます。

- 負のPNAパターンと日本付近の天気

- 負のPNAパターンは、正のPNAパターンとは逆で、偏西風が北に蛇行し、アリューシャン列島付近の低気圧が弱まることで形成されます。

- 冬の気温: 日本付近を流れる偏西風が、通常よりも日本の南側を流れる傾向があります。これにより、大陸からの寒気が日本列島に流れ込みやすくなり、寒冬になることがあります。

- 天候: 冬型の気圧配置が強まり、日本海側では大雪、太平洋側では乾燥した晴天の日が多くなる場合があります。

- 負のPNAパターンは、正のPNAパターンとは逆で、偏西風が北に蛇行し、アリューシャン列島付近の低気圧が弱まることで形成されます。

- 正のPNAパターンと日本付近の天気

- 気候変動との関連

- 過去の気候変動を研究する上で、PNAパターンの変動は重要な指標となります。

例えば、約8000年前の北米大陸の大気循環が現在のPNAパターンの負の位相に近かったことが、洞窟の岩石や湖の沈殿物の解析から示されており、過去の気候を理解する上で役立っています。 - 地球温暖化が進む中で、PNAパターンの頻度や強度がどのように変化するのかは、将来の地域的な気候変動予測において重要な課題となっています。

- 過去の気候変動を研究する上で、PNAパターンの変動は重要な指標となります。

- 長期予報・季節予報の精度向上

- PNAパターンの変動は、数週間から数ヶ月先の長期予報や季節予報の精度に大きく影響します。熱帯域の変動からPNAパターンの発生を予測することで、中高緯度地域の異常気象(猛暑、厳冬、多雨、少雨など)の予測精度を高めることが可能になります。

- PNAパターンの変動は、数週間から数ヶ月先の長期予報や季節予報の精度に大きく影響します。熱帯域の変動からPNAパターンの発生を予測することで、中高緯度地域の異常気象(猛暑、厳冬、多雨、少雨など)の予測精度を高めることが可能になります。

このように、PNAパターンは、地球規模の大気循環の理解、地域的な気象への影響、そして将来の気候変動予測において、非常に重要な役割を担っています。

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)のメカニズム

PNAパターンは、まるで大きな水槽に波を立てるようなイメージで考えると分かりやすいかも。

地球の大気も、大きな流れ(偏西風など)の中で、様々な原因で「波」が作られて、それが広がっていくことがあります。PNAパターンも、その「波」の一つです。

主なメカニズムは、主に次の2つが関係していると考えられています。

- 熱帯太平洋の「暖かさの波紋」が広がる

- 一番大きな原因として考えられているのが、熱帯太平洋の海面水温の変化です。

特に「エルニーニョ現象」が起きている時を想像してください。

エルニーニョ現象の時、熱帯太平洋の真ん中あたりから東の海面水温が普段よりも暖かくなりますよね。 - この温かい海水の上では、空気が温められて上昇し、たくさんの積乱雲が発達して、雨がよく降るようになります。

これは、ちょうど湯気が立ち上るようなイメージです。 - この上昇する空気の動き(対流活動)が活発になることで、上空の強い風の流れ(偏西風)に、まるで石を投げ込んだかのように「波紋」が生まれます。

- この波紋は、「ロスビー波」という特殊な波として、太平洋を渡って北アメリカ大陸へと伝わっていきます。

このロスビー波がPNAパターンの形を作る原因になります。

温かい場所から冷たい場所へとエネルギーが運ばれていくようなイメージです。

- 一番大きな原因として考えられているのが、熱帯太平洋の海面水温の変化です。

- 北半球の「ジェット気流の蛇行」

- 上空には、地球の自転や温度差によって生まれる、とても速い空気の流れ(ジェット気流)があります。これは、地球をグルグル回る高速道路のようなものです。

- このジェット気流は、いつもまっすぐ流れているわけではなく、蛇行したり、波打ったりします。

PNAパターンができる時、このジェット気流が特定の場所で大きく蛇行することがあります。 - ジェット気流が大きく蛇行すると、その蛇行した場所で、空気のたまり(高気圧)や空気のくぼみ(低気圧)が作られます。

これが、PNAパターンで見られる、気圧の高い場所と低い場所の配置に繋がります。

- 上空には、地球の自転や温度差によって生まれる、とても速い空気の流れ(ジェット気流)があります。これは、地球をグルグル回る高速道路のようなものです。

PNAパターンとエルニーニョ・南方振動(ENSO)の関係

エルニーニョの場合▶︎正のPNAパターン

エルニーニョが発生すると、太平洋赤道域の海面水温が上昇し、対流活動が変化します。

⇒ その影響が北太平洋上空の大気循環に波及し、PNAパターン(正相)が現れやすくなります。

ラニーニャの場合▶︎負のPNAパターン

ラニーニャ時は、エルニーニョ時とは逆のPNAパターン(負相)となりやすいです。

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)の日本への影響

太平洋・北米パターン(PNA)は主に北アメリカ大陸の気象に大きな影響を与えるパターンですが、日本を含む東アジアの気象にも間接的に影響を及ぼすことがあります。

具体的には、以下のような影響が考えられます。

- 偏西風の蛇行への影響

- PNAパターンは、北太平洋のジェット気流(偏西風の特に強い部分)の強さや位置に影響を与えます。

- ジェット気流が大きく蛇行すると、その影響が日本付近にまで伝わり、寒気の流れ込みやすさや低気圧の通り道が変わることがあります。

- 例えば、PNAパターンが、日本の東海上を含む広い範囲で気圧の谷(低気圧偏差)を形成する場合、日本付近で季節風が強まり、冬型の気圧配置が強まる可能性があります。

これにより、日本海側で雪が多くなったり、全国的に厳しい寒さになったりすることが考えられます。 - 逆に、PNAパターンが日本の東海上を含む広い範囲で気圧の尾根(高気圧偏差)を形成する場合、日本付近への寒気の流れ込みが弱まり、暖冬となる可能性もあります。

- PNAパターンは、北太平洋のジェット気流(偏西風の特に強い部分)の強さや位置に影響を与えます。

- エルニーニョ現象との関連を通じた影響

- PNAパターンは、エルニーニョ現象と密接に関係していることが多いです。

エルニーニョ現象が発生すると、熱帯太平洋の海面水温が上昇し、それがきっかけでPNAパターンが誘発されることがあります。 - そして、エルニーニョ現象そのものが、日本の冬の気象(暖冬傾向など)に影響を与えることが知られています。

したがって、PNAパターンは、エルニーニョ現象を介して日本の気象に間接的な影響を与えるとも言えます。

- PNAパターンは、エルニーニョ現象と密接に関係していることが多いです。

- 他のテレコネクションパターンとの関連

- PNAパターンは、太平洋上の他のテレコネクションパターン(例えば、西太平洋パターン:WPパターンなど)と相互作用することがあります。

これらのパターンが組み合わさることで、日本の気象への影響がさらに複雑になることがあります。 - 例えば、PNAパターンとWPパターンが連動して、東アジアのモンスーン(季節風)の強弱に影響を与え、日本の気温や降水量(降雪量)に影響を及ぼす可能性も指摘されています。

- PNAパターンは、太平洋上の他のテレコネクションパターン(例えば、西太平洋パターン:WPパターンなど)と相互作用することがあります。

このように、PNAパターンは直接的に日本の上空に現れるパターンではありませんが、北太平洋の気圧配置やジェット気流に影響を与えることで、その影響が波及し、日本の気象にも間接的に関わっていると考えられています。

長期予報の分野では、PNAパターンを含む様々な地球規模の気象変動パターンを総合的に考慮して、日本の天候を予測しています。

太平洋・北米パターン(PNA: Pacific-North American pattern)の世界への影響

太平洋・北米パターン(PNA)は、その名の通り太平洋と北米の地域に最も直接的かつ顕著な影響を与えますが、地球の大気はつながっているため、世界中の他の地域にも間接的かつ複雑な影響を及ぼすことがあります。

PNAが世界に影響を与える主なメカニズムと影響地域を以下に示します。

- ジェット気流の蛇行と波及

PNAパターンは、北太平洋を流れるジェット気流(偏西風)の強さや位置、そしてその蛇行の仕方に大きな影響を与えます。

このジェット気流の「波」(ロスビー波)は、一度発生すると地球規模で伝播する性質を持っています。

PNAによって北太平洋で生じた波は、そのまま東へ進むだけでなく、場合によっては西へと逆向きに伝播したり、他の地域のジェット気流のパターンにも影響を及ぼしたりすることがあります。 - 熱帯と中緯度の相互作用

PNAの発生には、エルニーニョ現象のような熱帯太平洋の海面水温の変化が大きく関わっています。

熱帯域での活発な対流活動が上空に波紋を作り、それがPNAとして中緯度・高緯度へと伝わります。

しかし、PNAそのものも、中緯度から熱帯へとフィードバック(逆方向の影響)を与える可能性も指摘されており、地球全体の気候システムが相互に影響し合っていることを示唆しています。

- 北アメリカ大陸

これはPNAの最も主要な影響地域です。正のPNAパターンでは、カナダ西部やアメリカ西部に暖かく乾燥した気象をもたらし、アメリカ南東部では寒く湿った気象をもたらす傾向があります。

負のPNAパターンではその逆になります。

これは、冬の気温、降水量、雪の量に大きな影響を与え、農業、水資源、交通などに直接的な影響をもたらします。 - 東アジア(日本を含む)

前述の通り、PNAが北太平洋のジェット気流に影響を与えることで、その影響が東アジア地域にまで波及し、日本の冬の気象(寒気の流れ込みやすさ、雪の量など)に間接的な影響を与えることがあります。

中国や韓国など他の東アジア諸国も同様に影響を受ける可能性があります。 - 北極圏

PNAが北極圏の気圧配置に影響を与えることで、北極振動(AO: Arctic Oscillation)などの他のパターンとの相互作用を通じて、北極の気象や海氷の変動にも関与する可能性があります。

北極の変動は、さらに中緯度の気象にも影響を及ぼすことが知られています(「極渦の分裂」など)。 - ヨーロッパ

PNAの波及効果が、さらに大西洋を越えてヨーロッパの気象にまで影響を与える可能性も議論されていますが、これはより間接的で複雑な関係です。

北大西洋振動(NAO: North Atlantic Oscillation)など、PNAとは異なる主要なパターンがヨーロッパの気象にはより直接的な影響を与えますが、PNAがこれらのパターンに間接的に影響を与えることもありえます。 - 地球全体の気候予測の精度向上

PNAのようなテレコネクションパターンを理解することは、世界全体の季節予報や長期気候予測の精度を向上させる上で非常に重要です。

ある地域の気象変動が遠く離れた場所にも影響を及ぼすことを知ることで、より広範囲で正確な予測が可能になります。

PNAは、地球規模で繋がった大気の「交通網」の一部であり、その変動が様々な地域に波及することで、私たちの住む世界の天気や気候に多様な影響を与えていると言えます。

まとめ

PNAパターンについてまとめると、以下のようになります。

- 熱帯太平洋の海の温かさ(特にエルニーニョ)が引き金となって、上空に「波」を作り、

- その「波」がジェット気流の形を変えながら、太平洋を渡って北アメリカまで伝わり、

- 特定の場所に高気圧と低気圧が交互に配置される、という現象

この大きな気圧の配置の変化が、北米の冬の天気(寒くなったり、雪が多かったりなど)に影響を与える、というわけです。

時々、気象予報士試験にも登場するので、名前と大まかな意味は覚えておこう!