この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

晴野の個人的なまとめノートですが、公開しています。

誤りなどのご指摘は、ありがたいので遠慮なくご連絡ください。

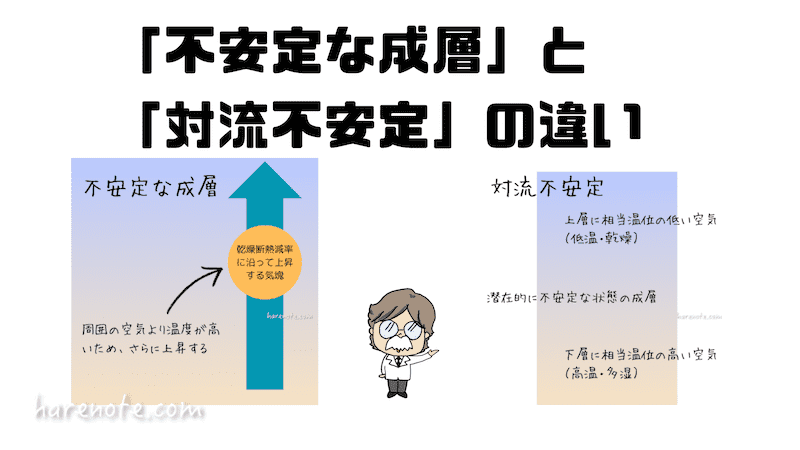

ここでは気象予報士試験に出題される内容である、「不安定な成層」と「対流不安定」の違いについてまとめています。

「不安定な成層」は「対流不安定」なのか???

それとも別物なのか?

ややこしいよね。

さてさて。空を見上げると、雲が様々な形に変化し、時には激しい雨や雷を伴うことがあります。

これらの現象の背景には、大気の「安定度」が大きく関係しています。

特に、気象現象を理解する上で重要なキーワードとなるのが「不安定な成層」と「対流不安定」です。

一見すると似たような言葉に聞こえますが、これらは大気の異なる状態を示し、それぞれ異なるメカニズムで雲の発生や発達に影響を与えます。

この記事は気象予報士試験に役立てるためのノートです。

「不安定な成層」と「対流不安定」。この二つの概念の違いを明確にし、大気の動きがどのようにして雲や雨、さらには荒れた天候を引き起こすのかをまとめます!

そもそも「大気の安定度」とは?

まず、「不安定な成層」と「対流不安定」の概念を理解する上で基本となる「大気の安定度」について簡単に説明〜。

「大気の安定度」とは、ある高さの空気の塊(空気塊)が、周囲の空気よりも

- 上昇しやすいか

- 下降しやすいか

- それとも元の位置に戻ろうとするか

を示す指標です。

上昇しやすくても、下降しやすくても、不安定な大気。

元の位置に戻ろうとするなら、安定な大気。

- 安定な大気:持ち上げられた空気塊が、周囲の空気よりも冷たくなり、元の位置に戻ろうとする状態。縦方向の動きが抑制され、雲はできにくいか、できても層状の雲になります。

- 不安定な大気:持ち上げられた空気塊が、周囲の空気よりも暖かくなり、さらに上昇しようとする状態。縦方向の動きが活発になり、積乱雲のような発達した雲ができやすくなります。

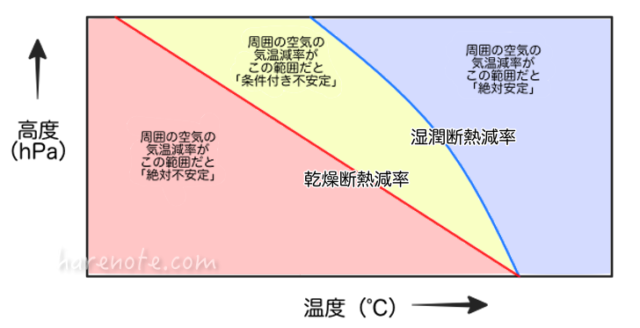

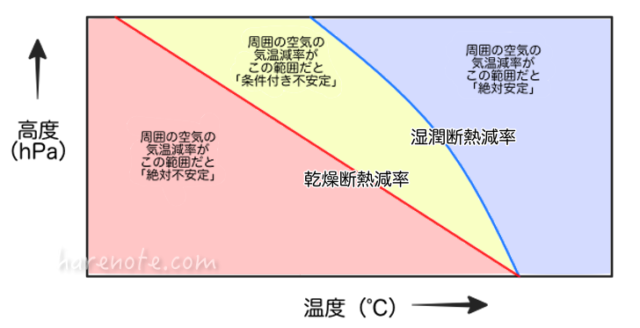

この安定・不安定の判断には、主に「乾燥断熱減率」と「湿潤断熱減率」という、空気塊が上昇する際に温度が低下する割合と、周囲の空気の実際の温度低下の割合(気温減率)が比較されます。

不安定な成層とは何か?

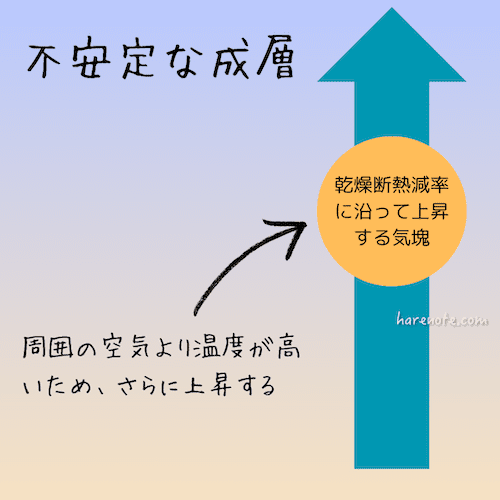

「不安定な成層」とは、大気の温度が高さとともに非常に速いペースで低下している状態を指します。

もう少し専門的に言うと、周囲の空気の実際の気温減率(環境減率とも呼ばれる)が、乾燥断熱減率よりも大きい場合に、その層は不安定な成層であると判断されます。

乾燥した空気塊が上昇する際に、気圧が低下することで膨張し、熱を放出せずに温度が下がる割合。

その値は約 9.8℃/km です。

つまり、乾燥した空気塊は 1km 上昇するごとに約 9.8℃ 温度が下がります。

不安定な成層とは、「周囲の空気が 1km 上昇するごとに 9.8℃ よりも急激に冷えている」状態です。

この状態がなぜ「不安定」と呼ばれるのか、空気塊の動きを通して考えてみましょう。

仮に、ある高さにある空気塊が、何らかの理由でわずかに上に持ち上げられたとします。

この空気塊は、まだ飽和していない(雲になっていない)と仮定します。

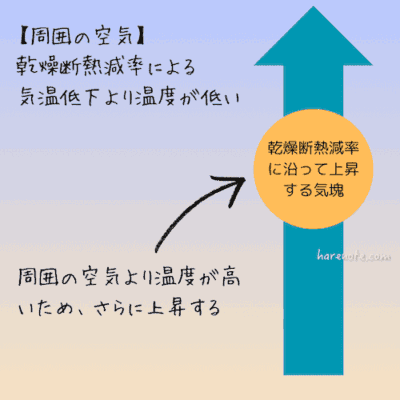

持ち上げられた空気塊は、周囲の気圧が低くなるため膨張し、乾燥断熱的に温度が低下します。

このときの温度低下率は約 9.8℃/km です。

ここが重要なポイントです。

不安定な成層の場合、持ち上げられた空気塊が乾燥断熱的に冷える速度よりも、周囲の空気が実際に冷えている速度の方が速いのです。

例:もし周囲の空気が 1km 上昇するごとに 12℃ 冷えているとします。

持ち上げられた空気塊は 1km 上昇しても 9.8℃ しか冷えません。

結果として、持ち上げられた空気塊は、同じ高さにある周囲の空気よりも暖かくなります。

周囲の空気よりも暖かい空気塊は、周囲の空気よりも密度が小さくなるため、浮力が発生します。

この浮力によって、空気塊はさらに上昇しようとします。

上昇すればするほど周囲との温度差は広がり、浮力も増大します。

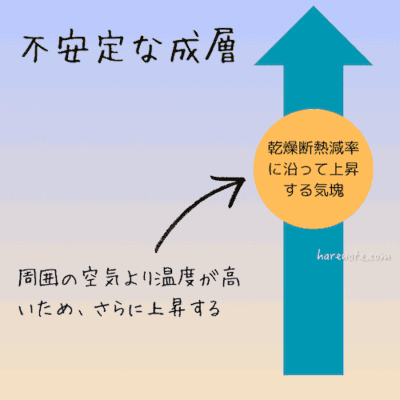

このように、一度わずかに持ち上げられると、外からの強制的な力なしに自発的に上昇運動を加速させていくのが「不安定な成層」の最大の特徴です。

まるで、不安定なバランスで積み上げられた積み木が、少しの振動で崩れ落ちるかのように、大気が自らの力で鉛直方向の運動を始めるのです。

これが「不安定な成層」です。

不安定な成層は、非常に強い上昇流を生み出すため、以下のような激しい気象現象に直結しやすいです。

- 激しい雷雨: 強い上昇流は、大気中に含まれる水蒸気を急速に凝結させ、巨大な積乱雲へと発達させます。この積乱雲の中で、激しい雷、突風、集中豪雨が発生します。

- ひょう(霰): 上昇流と下降流の繰り返しの中で、水滴が凍結と融解を繰り返し、大きなひょうに成長することがあります。

- 竜巻: 特に、不安定な成層に加えて、風のシアー(風向や風速の鉛直方向の変化)が大きい場合、回転する上昇流が発生し、竜巻へと発展する可能性があります。

- 突風(ダウンバースト、マイクロバースト): 強い下降流が地表に衝突し、水平方向に広がることで、局地的に非常に強い風を発生させます。

このような極端な不安定な状態は、主に以下のような状況で発生しやすくなります。

- 上空に非常に強い寒気が流入

地上付近の暖かい空の上に、上空から極めて冷たい空気が流れ込むと、鉛直方向の温度差が急激に大きくなり、不安定な成層が発生します。 - 地表の急激な加熱

晴れて日差しが強く、地面がアスファルトやコンクリートなどで覆われている場合、地表付近の空気が極端に暖められます。

上空の空気がそこまで暖まらないため、下層と上層で大きな温度差が生じ、不安定な成層となることがあります。特に乾燥した地域で顕著です。 - 寒冷前線の通過

寒冷前線の前面では、暖かく湿った空気が強制的に持ち上げられますが、その後ろに非常に冷たい空気が控えている場合、不安定な成層が形成されやすいです。

気象予報では、この「不安定な成層」の有無やその強さを様々な指標(例えば、SSI:Showalter Stability Index, CAPE:Convective Available Potential Energy など)を用いて解析し、激しい雷雨や突風などの発生リスクを評価します。

この状態が予報される場合、気象庁などから「大気の状態が非常に不安定」という表現で注意喚起が行われることがあります。

対流不安定とは?

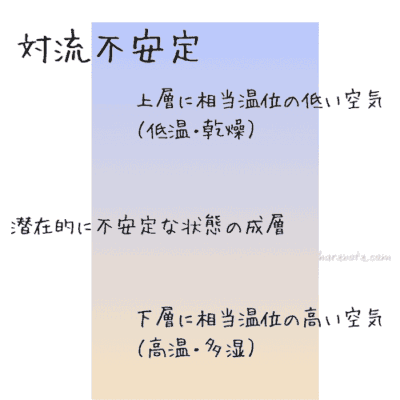

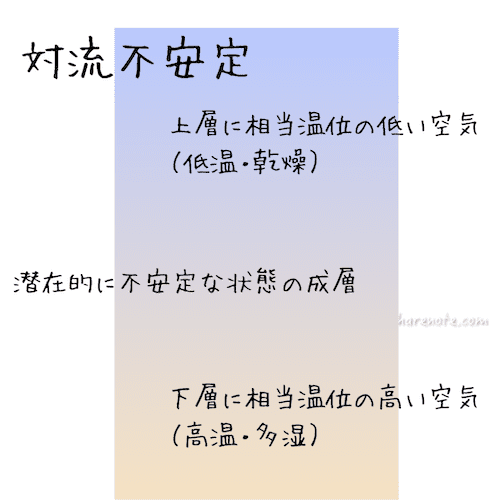

対流不安定とは、大気の下層に相当温位の高い空気(高温・多湿)、上層に相当温位の低い空気(低温・乾燥)が存在する状態を指します。

この状態は、空気の層全体が強制的に持ち上げられたときに、層全体が不安定になり、対流が活発に発生しやすくなります。

言い換えると、「何かのきっかけ(強制的な上昇気流)があれば対流が起きる可能性が高い状態」です。

この「きっかけ」がなければ、その時点では大気は安定しているように見えます。

しかし、低気圧や前線、地形による強制的な上昇気流など、何らかの理由で空気の層全体が持ち上げられると、不安定性が顕在化し、対流が発生して積乱雲などが発達します。

対流不安定の特徴をまとめます。

- 持ち上げられるきっかけが必要です(地形による強制上昇、前線の接近、日中の地表加熱など)。

- 一旦、空気塊が凝結高度(雲のできる高さ)を超えて飽和すると、その後は自発的に上昇し続けます。

- 積乱雲の発生の主要なメカニズムであり、普通の雨や雷雨を引き起こします。

不安定性のメカニズム

空気層全体が上昇すると、下層の空気は水蒸気が多いため凝結熱によって温度の低下が緩やかになります。

一方、上層の空気は乾燥しているため、より急激に温度が下がります。

この結果、上下の温度差がさらに大きくなり、不安定な状態となります。

潜在不安定

対流不安定は、条件が整えば不安定になる可能性があることから、「潜在不安定」とも呼ばれます。

相当温位

相当温位が高度とともに低下している(上空ほど低い)状態が、対流不安定の条件となります。

- 上空に乾燥した冷たい空気が、下層に湿った暖かい空気が存在する場合(いわゆる「上層の寒気と下層の暖湿気」)

- 前線面を空気が乗り上げる場合

- 山に風が吹き付ける場合(地形性上昇)

「不安定な成層」と「対流不安定」の違いのまとめ

不安定な成層は、ある空気塊と周囲の空気の関係に注目した概念で、空気塊が周囲よりも温かくて軽いため、自力で上昇し続ける状態のこと。

一方、対流不安定は、ある気層が潜在的に不安定な状態を指します。この層が、外部からの力(強制的な上昇気流)で持ち上げられると、初めて不安定性が顕在化して対流が起こります。

| 不安定な成層 | 対流不安定 | |

|---|---|---|

| 対象 | 個々の空気塊の動き | ある厚さを持つ空気の層全体 |

| 不安定の条件 | 気温減率が乾燥断熱減率より大きい | 相当温位が高度とともに低下している |

| 特徴 | 空気塊が自力で上昇し続ける | 外部からの強制的な上昇がきっかけとなる |

不安定な成層は、個々の空気塊の動きに焦点を当てた、その時点での大気の不安定な状態を表します。

対流不安定は、空気層全体の温度と湿度の分布に注目した、将来的に不安定になりうる潜在的な状態を表すという点で異なります。

さいごに

簡単に言えば、「不安定な成層」は、空気塊が自発的に上昇するような、すでに不安定な状態を指します。

「成層が不安定」と聞けば、「周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率より大きいんだな。」と判断できます。

一方、「対流不安定」は、きっかけがあれば不安定になりうる潜在的な状態を指す、より具体的な概念です。

「上空に寒気が入ってくる時」や、「下層に暖湿気が入ってくる時」に「対流不安定になる」と聞きますよね。

よく似ているけど、色々違う、「不安定な成層」と「対流不安定」についてまとめました。

次は何を書こうかな?