この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

「仮温度」・・・あまり頻繁に聞く言葉ではないですよね。

名前だけ聞くと、「仮の」温度って何だろう?と不思議に思います。

天気予報で聞く気温(乾球温度)とは違う、このちょっと変わった温度は、実は気象学の世界では非常に重要な役割を果たしています。

特に、空気が上昇して雲ができるといった現象を理解する上で欠かせない概念なんです。

この記事では、少し難しそうに聞こえる「仮温度」が、実は高校で習ったあの法則…「気体の状態方程式」で簡単に理解できることをお伝えします。

さあ、一緒に仮温度の謎を解き明かしましょう!

そもそも仮温度って何の温度?

仮温度は、ある湿潤空気と「同じ気圧」と「同じ密度」を持つ乾燥空気の温度のこと!

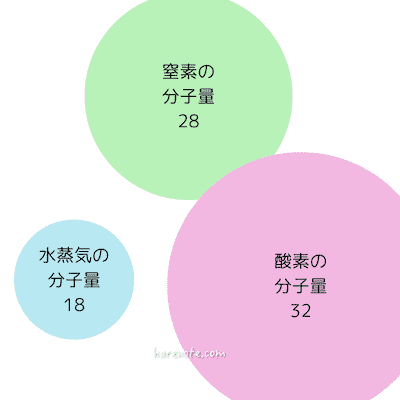

空気は、主に窒素(N₂)と酸素(O₂)で構成されていますが、水蒸気(H₂O)が含まれる湿潤空気では、全体の平均分子量が変化します。

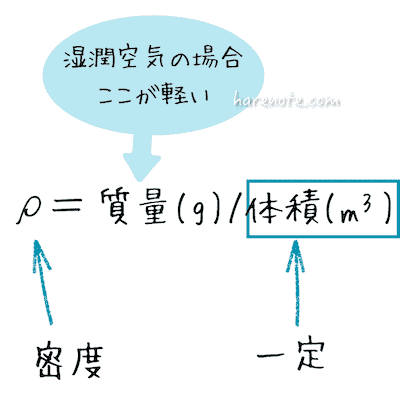

水蒸気の分子量(約18)は、窒素や酸素の分子量(約28、約32)よりも軽いため、水蒸気が増えるほど、湿潤空気全体の密度は低くなります。

気体の状態方程式で考える

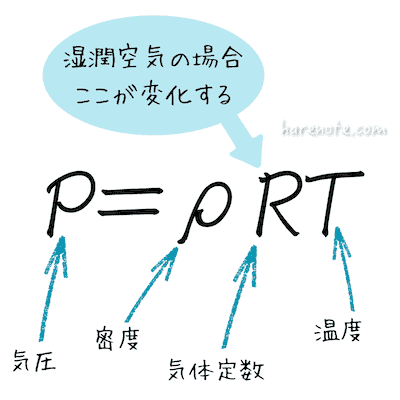

気象学では、空気の状態を扱う際に「気体の状態方程式」(P=ρRT)がよく使われます。

ここでRは気体定数ですが、湿潤空気の場合、含まれる水蒸気量によってこの値が変動するため、計算が複雑になります。

そこで、この問題を解決するために仮温度が考案されました。

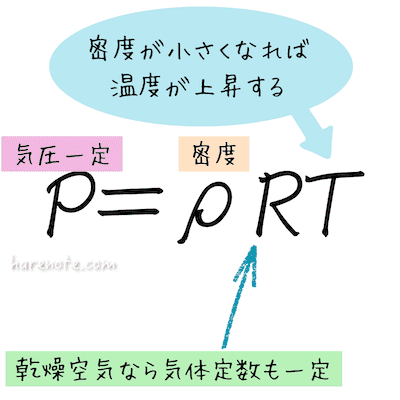

ある湿潤空気を、同じ気圧と密度を持つ乾燥空気に置き換えることで、水蒸気の影響を「温度の変化」として表現できるようになります。

これにより、湿潤空気の状態方程式を、乾燥空気と同じ簡潔な形で扱うことが可能になり、計算が非常に楽になります。

このため、実際の湿潤空気の温度(乾球温度)よりも、仮温度の方が常に高くなります。

だから、なんで仮温度が常に高いの???

密度は単位体積あたりの質量だからだよ。

そっか!

P が同じ(一定)なのに、ρ が小さくなるからT が大きくなるんだね!

仮温度はどんな時に役立つ?

仮温度は、主に空気が含む水蒸気の量を考慮して、その浮力を正確に計算したい時に使います。

なぜ仮温度が必要なのか・・・?

仮温度が最も重要なのは、大気の安定度を分析する時です。

- 大気の安定度とは?空気が上昇するか、それとも下降するかといった、鉛直方向の動きやすさを示す指標です。

空気が周囲の空気よりも軽ければ浮力が働いて上昇し、重ければ下降します。

雲や雨の発生、雷雨や台風といった激しい気象現象は、空気の強い上昇気流によって引き起こされます。 - 水蒸気の役割湿潤空気は、乾燥空気よりも分子量が軽い水蒸気を含むため、同じ温度と気圧であれば密度が低くなります。

つまり、水蒸気を多く含む空気は、周囲の乾燥した空気よりも「軽い」ことになります。 - 仮温度の活用気象学では、空気の密度を直接扱う代わりに、気体の状態方程式(P=ρRT)を用いて温度で浮力を判断します。

しかし、この方程式では水蒸気の影響で気体定数(R)が変動してしまいます。

そこで、水蒸気の影響を温度に含ませて、乾燥空気の気体定数で計算できるようにしたのが仮温度です。

これにより、計算が非常に簡潔になります。

まとめると、仮温度は以下の場面で不可欠です。

- 雲や降水の予測: 空気が上昇し、凝結して雲を作るプロセスは、空気塊の浮力に依存します。この浮力を正確に計算するために仮温度が使われます。

- 大気モデルの構築: 気象予報に使われる数値予報モデルでは、仮温度を用いて大気の運動を記述しています。

- 気象予報士試験: 大気熱力学の分野で、仮温度は頻繁に出題される重要な概念です。

仮温度は、単なる物理的な概念ではなく、私たちの身近な気象現象を理解するための重要なツールなのです。

さいごに

文章で読むと何だかわからなくなりがちですが、意外と簡単な話ですよね。

第52回の一般知識の試験で登場した仮温度ですが、問題文中に「仮温度の定義」は書かれており、特に覚えていなくても、気体の状態方程式がわかっていれば解ける問題でした。

「仮温度」は気象予報士試験で、そんなに頻出ワードでもないですが、一応覚えておくと良いと思います。

熱力学の勉強は、とにかく基礎が大事!

徹底的に基礎を理解して、覚えておきましょう!