この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問4:氷粒子や雪片について

氷粒子や雪片について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、 下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a) 気温が0°℃以下で雪結晶どうしが衝突・付着して雪片ができるとき、気温が低いほど雪結晶は付着しやすく、大きな雪片ができやすい。

(b) 氷粒子と過冷却水滴が共存する雲の中では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に 対する飽和水蒸気圧よりも低いことにより、昇華による氷粒子の成長が卓越する環 境となっている。

(c) 落下する雪片は、周囲の気温が0℃以上の場合、湿度が低いほど融解して雨滴にな りやすい。

④ (a)誤, (b)正, (c)誤

出題頻度3

本州の雪と北海道の雪、どちらも体験したことがある方ならイメージでわかると思いますが・・・

気温の低い北海道などの雪はサラサラで、雪合戦に向いていませんし、ズボンについても手でバサバサ払えたりします。

一方、山陰など、それほど気温が低くないところの雪はべちゃべちゃ・・・というイメージもありますが、もう少し理屈っぽく説明してみます。

気温が0℃以下でも、気温が高いほど雪片ができやすいのは、雪結晶の表面に薄い水の膜が存在するためです。❄️

この薄い水の膜は気温が0℃に近いほど厚くなります。

- 高温(0℃に近い):擬似液体層が厚くなり、雪結晶の表面がわずかに湿った状態になります。この状態だと、雪結晶どうしが衝突した際に、互いにくっつきやすくなり、大きな雪片が形成されやすくなります。

- 低温(-10℃以下):擬似液体層は非常に薄くなるか、ほとんど存在しなくなります。そのため、雪結晶の表面が乾燥した状態になり、衝突しても反発しやすく、大きな雪片はできにくくなります。

このように、気温が0℃に近ければ近いほど、雪結晶の表面の潤滑油のような役割を果たす水の層が厚くなり、互いに付着しやすくなるのです。

よって (a) の「気温が0℃以下で雪結晶どうしが衝突・付着して雪片ができるとき、気温が低いほど雪結晶は付着しやすく、大きな雪片ができやすい。」は誤り!

出題頻度3

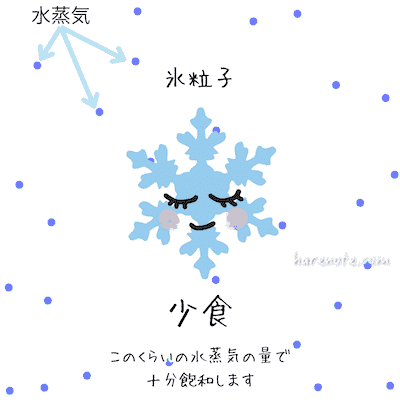

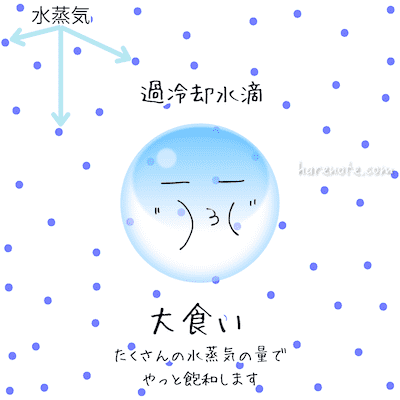

氷粒子の飽和水蒸気量は、過冷却水滴の飽和水蒸気量より小さいです。

イメージはこんな感じ。↓

過冷却水滴に対して飽和する前に、氷粒子に対して飽和してしまうのです。

だから氷粒子と過冷却水滴が共存する場合、氷粒子の方が先に成長します。

よって (b) の「氷粒子と過冷却水滴が共存する雲の中では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に 対する飽和水蒸気圧よりも低いことにより、昇華による氷粒子の成長が卓越する環境となっている。」は正しい!

出題頻度2

逆ですね。

雪片が周囲の気温が0℃以上になっても融解して雨滴になりにくいのは、融解に熱が必要だからです。

【融解にともなう潜熱と蒸発冷却】

雪片が融解する際には、周囲の空気から融解の潜熱を奪います。

このため、雪片の表面は融点(0℃)に保たれ、周囲の空気は冷却されます。

同時に、周囲の湿度が低い場合、雪片の表面からは盛んに蒸発が起こります。

この蒸発の際にも、周囲の空気から蒸発の潜熱が奪われます。

この「蒸発冷却」効果が、融解による冷却をさらに強めます。

その結果、雪片の周囲は低温で湿度が飽和に近い状態になり、融解が遅れるため、雪片は雨滴にならずに、そのまま地表に到達しやすくなります。

要するに、湿度が低いと「蒸発冷却」が強く働き、雪片の融解に必要な熱の供給が妨げられるため、なかなか溶けないのです。

よって(c)の「落下する雪片は、周囲の気温が0℃以上の場合、湿度が低いほど融解して雨滴になりやすい。」は誤り!

独学の場合、参考書を読んでもわからない・難しすぎると勉強が進みませんよね。

充実した教材に加え、いつでも質問し放題なのに、コスパが良い!と私がおすすめしているのが「気象予報士アカデミー」さん。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できます。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

興味があればチェックしてみて↓

▶︎気象予報士アカデミーを見てみる