この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問11:日本域の気候の長期変動の評価結果

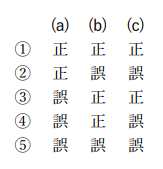

気象庁が公表している日本域の気候の長期変動の評価結果について述べた次の文(a)〜 (c)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)日本国内の気象庁の観測点における大気中の二酸化炭素の濃度は 2010年代に 500ppm を超え、さらに上昇が続いている。

(b) 1901年から2024年までの期間に観測された降水量の統計では、日降水量が100mm 以上の日数と日降水量が1mm 未満の日数はいずれも有意に増加している。

(c) 1908年以降のデータによると、日本近海の全海域を平均した年平均海面水温は、 100年あたり 2℃以上の割合で上昇している。

④ (a)誤, (b)正, (c)誤

岩手県陸前高田市にある綾里(りょうり)観測所では、2012年11月に月平均濃度が400ppmを初めて上回りました。

また、沖縄県の南鳥島にある観測所では、2013年5月に月平均濃度が400ppmを超えています。

もちろん、さらに増加傾向にあります。

よって (a) の「日本国内の気象庁の観測点における大気中の二酸化炭素の濃度は 2010年代に 500ppm を超え、さらに上昇が続いている。」は誤り!

気象庁の観測データによると、日本の観測地点における大気中の二酸化炭素濃度は、年々増加傾向にありますが、現時点では500ppmには達していません。

気象庁のホームページによると、全国(51地点平均)で日降水量100mm以上の日数について以下のように記載しています。

大雨の年間発生回数は有意に増加しており、より強度の強い雨ほど増加率が大きくなっています。

引用元:気象庁ホームページ

また、無降水日(日降水量1mm未満の日)の年間日数については以下です。

全国的な傾向として、極端な大雨の日数が増加していることとあわせて、大雨の頻度が増える反面、降水がほとんどない日も増加しています。

引用元:気象庁ホームページ

よって (b) の「1901年から2024年までの期間に観測された降水量の統計では、日降水量が100mm 以上の日数と日降水量が1mm 未満の日数はいずれも有意に増加している。」は正しい!

1908年から2024年までの期間、日本近海の全海域を平均した年平均海面水温は、100年あたり+1.33℃の割合で上昇しました。

よって (c) の「1908年以降のデータによると、日本近海の全海域を平均した年平均海面水温は、 100年あたり 2℃以上の割合で上昇している。」は誤り!

100年あたり+1.33℃という上昇率は、世界全体の平均海面水温の上昇率(100年あたり+0.62℃)よりも大きく、日本全国の年平均気温の上昇率(100年あたり+1.40℃)と同程度の値です。

この海面水温の上昇は、地球温暖化の影響を強く受けていることを示しており、日本の周辺海域で特に顕著な傾向が見られます。

独学の場合、参考書を読んでもわからない・難しすぎると勉強が進みませんよね。

充実した教材に加え、いつでも質問し放題なのに、コスパが良い!と私がおすすめしているのが「気象予報士アカデミー」さん。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できます。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

興味があればチェックしてみて↓

▶︎気象予報士アカデミーを見てみる