この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問6:熱力学/温度と風の関係

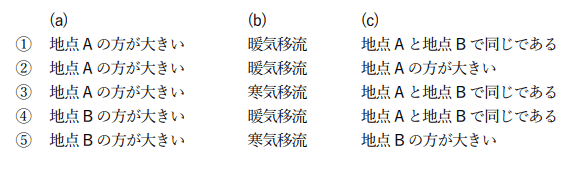

北半球の緯度の異なる2 つの地点の温度と風の関係について述べた次の文章の空欄 (a)〜(c)に入る語句の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。 ただし、この2つの地点の上空では静力学平衡および地衡風平衡が成り立っているもの とする。

北半球の緯度30°の地点Aと緯度45° の地点Bにおいて、1000hPa等圧面上で風速 5m/s の南風が吹いている。

また、A、B両地点では 1000hPa から700hPaの層内の 平均温度は、いずれも東西方向に一様で南から北に向かって低くなっており、その水平温度勾配は両地点で等しい。

このとき700hPa 等圧面における風速は(a)。

また、 地点Aと地点Bの1000hPaから 700hPaの層内ではともに (b) となっており、その大きさは(c)。

① (a)地点Aの方が大きい

(b)暖気移流

(c)地点Aと地点Bで同じである

北半球の

- 緯度30° の地点A

- 緯度45° の地点B

において、1000hPa等圧面上で風速 5m/s の南風が吹いています。

また、A、B両地点では 1000hPa から700hPaの層内の 平均温度は、いずれも東西方向に一様で南から北に向かって低くなっており、その水平温度勾配は両地点で等しい。

ここまでの情報でわかっていることは

地点Aと地点Bは、緯度が違うだけ。

他は全部同じ条件です。

ではこのときの700hPa 等圧面における風速は、緯度 30° の地点 A の方が大きいです。

その理由は、コリオリ力。

コリオリ力は、理論上赤道でゼロ。緯度が高くなるほど大きくなります。

コリオリ力が大きくなるということは、風を曲げる力が大きいということ。

風を曲げる力が大きい方が、結果として風速を弱めてしまうので、風速が大きいのはどちらかと聞かれたら、緯度の低い方。

つまり風速は、緯度30°の地点Aの方が大きいことになります。・・・(a)

次に(b)について。

地点Aと地点Bの1000hPaから 700hPaの層内において、暖気移流かか寒気移流かということを考えます。

問題文より、「1000hPa等圧面上で風速 5m/s の南風が吹いている。」であり、「A、B両地点では 1000hPa から700hPaの層内の 平均温度は、いずれも東西方向に一様で南から北に向かって低くなっており、その水平温度勾配は両地点で等しい。」ということなので、暖気移流だとわかります。

次に(c)。「この暖気移流(温度移流)は、地点Aと地点Bで同じなのか?異なるのか?」を問うています。

温度移流の大きさは温度分布と風によって決まるので、直接緯度が関係することはありません。

よって(c)は「地点Aと地点Bで同じである」。

・・・・・とはいえ、(b)で、700hPa面の風速は地点Aの方が大きいってわかったよね?

しかも緯度は地点Aの方が低緯度。ものすごく単純に考えれば地点Aの方がコリオリ力が小さいので、風向の傾きが小さく、東西方向の等温線となす角は、地点Bより小さい。

じゃあ、1000hPaから700hPaまでの気層の温度移流も、地点Aの方が大きくなるんじゃないの???というのが晴野の考えでもあります。

でもでも、与えられた条件だけで考えると、(c)は「地点Aと地点Bで同じである」のかなというところに落ち着くのです。

これについては、超賢い人たちにオープンな場で話し合ってもらいたい。

独学の場合、参考書を読んでもわからない・難しすぎると勉強が進みませんよね。

充実した教材に加え、いつでも質問し放題なのに、コスパが良い!と私がおすすめしているのが「気象予報士アカデミー」さん。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できます。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

興味があればチェックしてみて↓

▶︎気象予報士アカデミーを見てみる