この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和2年8月の第54回気象予報士試験の学科一般知識の問題を、晴野(はれの)だったらこう解く!という考え方や解き方をまとめています。

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和2年8月の第54回気象予報士試験の学科一般の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

問1:大気の構造についての問題

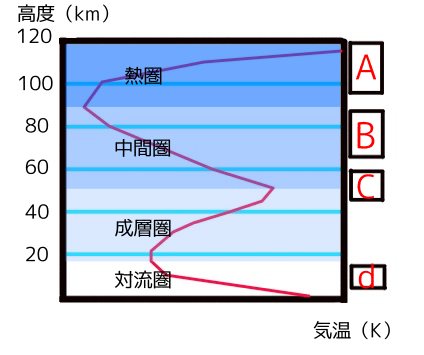

図は標準的な大気における気温の鉛直分布を示したものである。

図A~Dの矩形で示された高度における気層の特性について述べた文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)気層Aでは、大気が波長の短い紫外線などを吸収して、高度が高いほど気温も高い。

(b)電離層は紫外線の作用により形成され、その大部分は気層Bの中にある。

(c)気層Cのオゾン数密度は、大気層全体の中でも最も大きい。

(d)気層Dにおける気温の平均的な鉛直分布は、放射のバランスと対流による大気の鉛直混合および水蒸気の凝結過程によりほぼ決まる。

③ (a)正,(b)誤,(c)誤,(d)正

一つずつ説明しますね!

【(a)気層Aでは、①大気が波長の短い紫外線などを吸収して、②高度が高いほど気温も高い。】について

気層Aは、熱圏です。

熱圏では、紫外線によって電子が原子核から離れる「電離」が起こっています。

この「電離」が起きると気温が上昇するので、上層ほど高温になっています。

だから①も②も正しい!

(b)①電離層は紫外線の作用により形成され、②その大部分は気層Bの中にある。

電離層は紫外線によって作られるので①は正しい。

その電離層は熱圏にあるので、②は誤り!

(c)気層Cのオゾン数密度は、大気層全体の中でも最も大きい。

気層Cは成層圏界面です。

オゾン数密度が一番多いのは、成層圏の中層だから誤り!

32ページ

(d)気層Dにおける気温の平均的な鉛直分布は、放射のバランスと対流による大気の鉛直混合および水蒸気の凝結過程によりほぼ決まる。

対流圏の気温分布のしくみですね。

これは正しい!