この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和4年1月の第57回気象予報士試験の学科一般知識の問題を、

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和4年1月の第57回気象予報士試験の学科一般の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

問1:中層大気の気温・等圧面高度

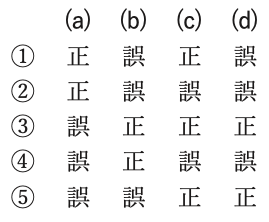

中層大気の1月の月平均の気温や等圧面高度などについて述べた次の文(a)~(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)高度10~20km付近では経度平均した気温が最も低いのは赤道付近である。

(b)高度20~50km付近では高度が高いほど気温が高く、オゾンの数密度も大きい。

(c)高度70~90km付近における経度平均した気温は、大まかにみると、北極付近で最も高く、南極付近で最も低い。

(d)北半球の高度20~50km付近では、等圧面上の等高度線は北極を中心としたほぼ同心円状になっている。

① (a)正, (b)誤, (c)正, (d)誤

高度10~20km付近っていうと、対流圏界面から成層圏ですね。

対流圏界面は赤道付近が一番高度が高くなっています。

そんなわけで気温分布は赤道付近ほど低くなってます。(一般気象学 p 251 図 9.1 参照)

赤道付近の圏界面が極の方より高くなるのは、対流活動が盛んだからです。

だから(a)の「高度10~20km付近では経度平均した気温が最も低いのは赤道付近である。」は正しい!

成層圏では圏界面付近で最も気温が高くなりますが、オゾン数密度が一番多いのは、成層圏の中層です。

成層圏の気温を上げているのは太陽の紫外線です。

太陽の紫外線は上層の方が多く、下層の方が少なくなります。

だから(b)の「高度20~50km付近では高度が高いほど気温が高く、オゾンの数密度も大きい。」は誤り!

第54回,第55回の試験でも出題されている内容ですね。

高度70~90km付近は、中間圏から熱圏です。

「一般気象学」と「イラスト図解 よくわかる気象学」に掲載されている、1月における中層大気の気温分布図にあるように、高度70〜90km付近の経度平均の気温分布は、北極側の方が高くなっています。

中層大気では夏極で上昇流,冬極で下降流が存在します。

そして上昇流が存在しているところでは断熱膨張により気温が下がり、下降流が存在するところでは断熱圧縮により気温が上がります。

だから(c)の「高度70~90km付近における経度平均した気温は、大まかにみると、北極付近で最も高く、南極付近で最も低い。」は正しい!

「一般気象学」p259を読んでいると出てくるのですが・・・北半球の夏の典型的な例が図とともに解説されています。

- 典型的な夏型:北極には高気圧がある。

全域で東風。 - 典型的な冬型:低気圧の中心は北極から外れる。

アリューシャン列島の上に高気圧が現れる。

全体的に見れば西風。

北極には高気圧があり、全域で東風&等圧線も等高度線も美しい同心円を描いています。

一方冬の場合は、等圧線,等高度線は同心円を描いていません。

問題文では1月のことだと言っているので、(d)の「北半球の高度20~50km付近では、等圧面上の等高度線は北極を中心としたほぼ同心円状になっている。」は誤り!

※この夏と冬の違いを生み出しているのは、対流圏から伝播するプラネタリー波。

「一般気象学(第2版)」 p259