この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和4年1月の第57回気象予報士試験の学科専門知識の問題を、

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和4年1月の第57回気象予報士試験の学科専門の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

問1:ラジオゾンデ(高層気象観測)

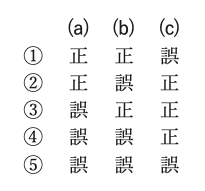

気象庁が行っているラジオゾンデを用いた高層気象観測について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a)ラジオゾンデ観測における高度は、気球に充填する水素やヘリウムの量から計算される上昇速度と放球後の経過時間から求めている。

(b)昼間のラジオゾンデ観測では、日射の影響により温度計センサーが大気の温度よりも高い値を示すことがあるが、発表される気温の観測値には日射の影響は補正されていない。

(c)ラジオゾンデ観測においては、気温が一定の基準値以下に低下すると湿度の正確な測定が難しくなることから、基準値以下の気温での湿度データは使われない。

④ (a)誤,(b)誤,(c)正

ラジオゾンデの観測高度の求め方は、GPSゾンデならGPS信号で高度を求めます。

GPSゾンデではない場合、気圧・気温・湿度を用いて測高公式で計算して求める・・・と「イラスト図解 よくわかる気象学・専門知識編」に書かれています。

「GPSゾンデには気圧計がない」と気象庁のHPにありました。

いずれにしても、気球のガスから計算するのではないので、(a)の「ラジオゾンデ観測における高度は、気球に充填する水素やヘリウムの量から計算される上昇速度と放球後の経過時間から求めている。」は誤り!

ラジオゾンデの温度センサーは直射日光により上昇した値を補正しています。

だから(b)の「昼間のラジオゾンデ観測では、日射の影響により温度計センサーが大気の温度よりも高い値を示すことがあるが、発表される気温の観測値には日射の影響は補正されていない。」は誤り!

ラジオゾンデは気温ー40℃以下(だいたい300hPaから上層)では、正確な値を観測できないので、湿度を観測していません。(第52回の試験で似たような内容の出題がありました。)

だから(c)の「ラジオゾンデ観測においては、気温が一定の基準値以下に低下すると湿度の正確な測定が難しくなることから、基準値以下の気温での湿度データは使われない。」は正しい!

イラスト図解 よくわかる気象学【専門知識編】p 82 〜

らくらく突破 気象予報士かんたん合格テキスト<学科専門知識編> p 131 〜