この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問9 :日本付近の梅雨期の気象

日本付近の梅雨期の気象について述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a) 梅雨前線を維持している水蒸気の輸送には、太平洋高気圧の緑に沿う南よりの気流とチベット高原の南縁を通る西よりの気流が寄与している。

(b)天気図の解析では、梅時前線は、水平方向の温度傾度が小さい域であっても水蒸気量の傾度が大きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南線に沿って解析される。

(c) 梅雨前線近傍における集中豪雨の発生時には、大気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強風が観測されることがある。

(d) 梅雨前線上に数百km程度の水平スケールを持った地上低気圧が複数発生することがある。これらの低気圧は500hPa高度面でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。

① (a)正, (b)正, (c)正, (d)誤

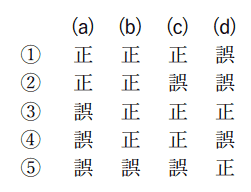

問題文より、「梅雨前線を維持している水蒸気の輸送には、太平洋高気圧の緑に沿う南よりの気流とチベット高原の南縁を通る西よりの気流が寄与している。」はその通り、正しい!

下図みたいなイメージですね。

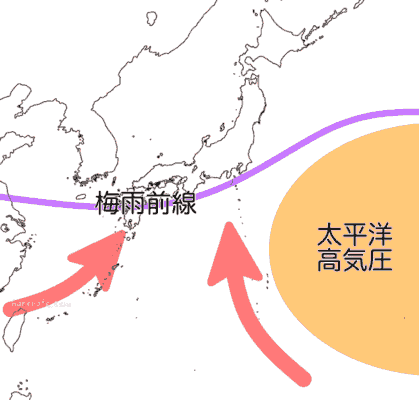

前線を解析する場合、多くは850hPa面の等温線の集中帯を目安にしますが、梅雨期は暖かい!

梅雨前線の北側も南側も、まぁまぁ暖かい!

なので等温線の集中帯がはっきりわからない…っていうか前線わかりません〜ということもザラです。

でも梅雨前線の北側と南側の空気は、含んでいる水蒸気の量に差があるので、相当温位面で見れば前線を解析することができます。

よって(b)の「天気図の解析では、梅時前線は、水平方向の温度傾度が小さい域であっても水蒸気量の傾度が大きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南線に沿って解析される。」は正しい!

(c)の「梅雨前線近傍における集中豪雨の発生時には、大気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強風が観測されることがある。」はその通り、正しいです!

下層ジェットはその名の通り、下層に現れる局地的な強風帯。

高度は700hPa~850hPa付近。

風速は30m/s以上になることもあります。

湿舌と共に要注意です!

梅雨前線上に発生する低気圧の水平スケールは約200km~2000kmで、いわゆるメソαスケールです。

なので、問題文の前半はOK。

正し、後半の「これらの低気圧は500hPa高度面でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。」は誤りですね。

梅雨前線上に発生する小低気圧は、偏西風の蛇行によって発生する上層から下層へ伝わって生まれるタイプの低気圧じゃないからかもしれません。(私の考えです。)

ともかく…梅雨前線上の低気圧に対応する500hPaトラフは、明瞭でない場合が多いですね。

独学で専門知識の勉強をする場合、最新の情報を網羅した参考書がないので大変ですよね。

教材も充実していて、いつでも質問し放題な環境で、私が最もコスパが良いと感じているのが、気象予報士アカデミーさんです。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できると思います。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓

隙間時間を有効活用できるミニテストはこちら

↓ ↓ ↓