この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問8:気象衛星画像

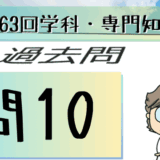

図は、4月のある日の15時における気象衛星画像(赤外、可視)である。図にA~Dで示した各領域あるいは雲域について述べた次の文(a)~(d)の下線部の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。

(a) 赤外画像の領域Aに見られる細かい締状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層で、強風軸に対応していると推定される。この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがある。

(b) 領域Bのにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できる。

(c) 領域Cには、赤外画像で暗色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定される。

(d) 赤外画像、可視画像いずれにおいても領域Dに締状の雲域が存在している。このような雲が発生するときは、風は下層から上層まで山脈にほぼ直角方向に吹き、雲の高さ付近では不安定な成層状態となっていることが多い。

① (a)のみ誤り

② (b)のみ誤り

③ (c)のみ誤り

④ (d)のみ誤り

⑤ すべて正しい

④ (d)のみ誤り

赤外画像を見ると、領域Aはトランスバースラインの条件を満たしています。

赤外画像では白いので、雲頂高度は高いです。

それと、流れの方向にほぼ直角な走向を持つ小さな波状の雲列で、ジェット気流や台風の周辺に現れることがあります。

また、トランスバースライン周辺では乱気流がよく発生するので、航空機を運航には注意が必要になります。

よって(a)の「赤外画像の領域Aに見られる細かい締状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層で、強風軸に対応していると推定される。この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがある。」は正しい!

領域Bのにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いているので、発達した積乱雲などの対流生の雲の領域ですね。

よって(b)の領域Bのにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できる。」は正しい!

領域Cが・・・ほとんど可視画像で見れません。

赤外画像によると・・・この形は「雲」ではないですね。

冷たい海水の流れが、赤外画像で撮影されたと考えるとしっくりしますね。

よって(c)の「領域Cには、赤外画像で暗色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定される。」は正しい!

雲域Dは綺麗に発生した波状雲です!

「波状雲」は、山脈などの風下に発生する綺麗に等間隔で縞々にできる雲。

発生条件はこんな感じ↓

- 風向の鉛直シアはほとんどなく、山脈などの障害物に直角な角度で吹く

- 上層は安定な成層

- 下層から上層へ風速が増している

- 雲を形成するための水蒸気がある

よって(d)は、下線部の前半は正しいですが、後半の「雲の高さ付近では不安定な成層状態となっていることが多い。」は誤り!

上層は安定な成層となっていることが多いです。

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓

隙間時間を有効活用できるミニテストはこちら

↓ ↓ ↓