この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問10:台風の一般的な特徴

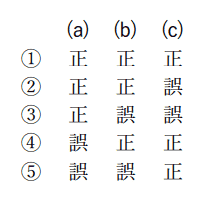

台風の一般的な特徴について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a) 台風の中心に近い領域の下層では、地表面摩擦の影響により中心に向かって吹き込む気流が生じ、その収束による上昇流が複数の積乱雲を組織化して、眼の壁雲を形成している。

(b)一般的に海面水温が高いほど台風は発達しやすいが、海面付近のごく薄い層のみで海水温が高い場合、台風の強風による海水の混合や湧昇の影響で海面水温が低下し、台風の発達は抑制される傾向がある。

(c) 台風は、海水温が高く十分な熱と水蒸気を台風に供給できる環境が整っていれば、北上して傾圧性が大きな中線度帯まで進入しても軸対称の構造を維持したまま発達することができる。

② (a)正, (b)正, (c)誤

問題文より、「台風の中心に近い領域の下層では、地表面摩擦の影響により中心に向かって吹き込む気流が生じ」はOK。

次の「その収束による上昇流が複数の積乱雲を組織化して、眼の壁雲を形成している。」もOK。

よって(a)は正しい!

ちなみに台風に眼ができるのは、遠心力で「これ以上中心には入れない」ところができるからです。

問題文より、「一般的に海面水温が高いほど台風は発達しやすい」はOK。

次に「海面付近のごく薄い層のみで海水温が高い場合、台風の強風による海水の混合や湧昇の影響で海面水温が低下し、台風の発達は抑制される傾向がある。」もOK。

よって(b)も正しいです!

台風は空気だけではなく、海水もかき混ぜてエネルギーを運んでいるんですね。台風は働き者です!

問題文より「台風は、海水温が高く十分な熱と水蒸気を台風に供給できる環境が整っていれば、北上して傾圧性が大きな中線度帯まで進入しても軸対称の構造を維持したまま発達することができる。」・・・そんなことはないよね。

問題文の「傾圧性の大きな」というのは、「水平温度傾度が大きい」ということを意味します。

台風のエネルギー源は暖かい海面からの水蒸気。

だからまだ海水温が高い秋は、元気な台風が日本付近まで勢力を弱めずに北上してきたりします。

でも水平温度傾度が大きな(傾圧性の大きな)中緯度まで北上すると、冷たい空気と接することになり温帯低気圧化が始まります。

ということは、「軸対象の構造を維持したまま発達する」ことは難しくなるので・・・(c)は誤り!

独学で専門知識の勉強をする場合、最新の情報を網羅した参考書がないので大変ですよね。

教材も充実していて、いつでも質問し放題な環境で、私が最もコスパが良いと感じているのが、気象予報士アカデミーさんです。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できると思います。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓

隙間時間を有効活用できるミニテストはこちら

↓ ↓ ↓