この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和3年1月の第55回気象予報士試験の学科一般知識の問題を、晴野(はれの)だったらこう解く!という考え方や解き方をまとめています。

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和3年1月の第55回気象予報士試験の学科一般の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

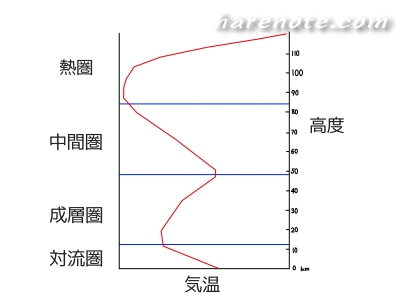

問1:大気の構造について

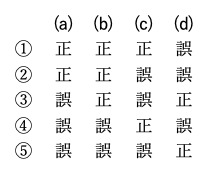

大気の構造について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを, 下記の1〜5の中から 1 つ選べ。

(a) 水蒸気を除いた乾燥空気における窒素,酸素,アルゴンの存在比は,地上から高 度約 80 km の中間圏界面付近までほぼ一定である。

(b) 成層圏界面付近で気温が極大になるのは,主にオゾンが太陽からの紫外線を吸収 して大気を加熱するからである。

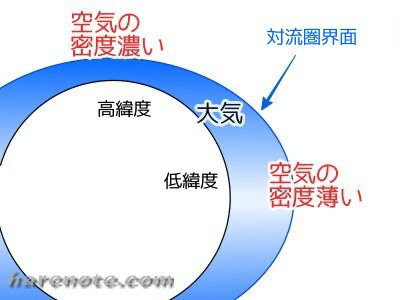

(c) 対流圏界面の高さは,平均的には低緯度より高緯度のほうが高い。

(d) 対流圏の温度減率は,平均的には約9.8°C/kmである。

② (a)正, (b)正, (c)誤, (d)誤

乾燥空気(水蒸気を除いた空気)の組成は、高度約80kmまで変わりません。

高度約80kmは、中間圏界面(中間圏の一番上)付近だね。

だから(a)の「水蒸気を除いた乾燥空気における窒素,酸素,アルゴンの存在比は,地上から高度約 80 km の中間圏界面付近までほぼ一定である。」は正しい!⭕️

「一般気象学(第2版)」 p13, p24

成層圏の気温を上昇させているのは、大気中のオゾンが紫外線を吸収していることで間違いないので・・・

(b)の「成層圏界面付近で気温が極大になるのは,主にオゾンが太陽からの紫外線を吸収 して大気を加熱するからである。」は正しい!⭕️

ちなみに、オゾン層のある高度じゃなくて、成層圏界面で気温が極大になる理由は2つ!

- 紫外線の量が一番多いのは界面付近だから。

(下層にいくほど紫外線の量は減少する。) - 空気は密度が小さいほど、小さな熱量で気温が上昇するから。

対流圏の気温は、低緯度が高くて高緯度が低いですよね?

そして気温が低ければ空気の密度は大きくなるし、気温が高ければ空気の密度は小さくなります。

おまけに(?)低緯度の方がより高い高度まで大気の対流活動があるため、低緯度の方が対流圏界面の高度は高くなります。

(c)の「対流圏界面の高さは,平均的には低緯度より高緯度のほうが高い。」は誤り!❌

対流圏の平均的な温度減率は約6.5℃/kmです。

約9.8°C/kmなのは、乾燥空気の気温減率ね。

大気が水蒸気を含んでいれば、水蒸気の凝結の際に放出される熱が加わり、気温減率は下がります。

だから(d)の「対流圏の温度減率は,平均的には約9.8°C/kmである。」は誤り!❌