この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和元年8月の第52回気象予報士試験の学科・予報業務に関する専門知識を、晴野(はれの)だったらこう解く!という私の「考え方や知っていること」を共有します。

おすすめテキスト「イラスト図解 よくわかる気象学 専門知識編」の何ページに書かれているかもメモしているので、勉強の際に役立ちます。

令和元年8月の第52回気象予報士試験の学科・予報業務に関する専門知識の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

目次 非表示

- 問1:電気式温度計についての基本!

- 問2:サービス問題!気象レーダー観測の基本

- 問3:知らないと解けない!地上から成層圏までの鉛直分布´д` ;

- 問4:数値予報の運動方程式(水平方向)

- 問5:数値予報モデルの特性について!

- 問6:天気予報ガイダンスについて!簡単な〇X問題♪

- 問7:サービス問題!気象衛星可視画像の見方

- 問8:サービス問題!温暖前線と寒冷前線について

- 問9:サービス問題!ダウンバーストの基本+α

- 問10:500hPa 高度・渦度解析図をマスターしてるか?!

- 問11:台風情報問題は高頻出!

- 問12:熱中症への注意を促す高温注意情報

- 問13:注意報・警報の基準

- 問14:海上警報と台風の関係について!

- 問15:500hPa・地上天気図の平年偏差

- さいごに

問1:電気式温度計についての基本!

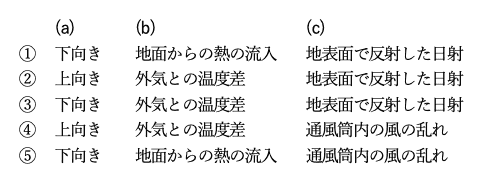

気象庁が行う気温の観測について述べた次の文章の空欄(a)〜(c)に入る適切な語句の 組み合わせを,下記の1〜5の中から一つ選べ。

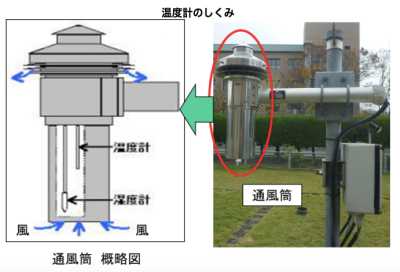

電気式温度計の感部は,通風筒と呼ばれる筒の中に収容されている。通風筒は断熱 材を挟む金属製の二重の円筒容器で,その上部にはファンが取り付けられており,円筒内を(a)に通風することにより,(b)がないようにしている。また,通風筒下部 に取り付けられた遮へい板により,(c)の影響を防ぐ構造になっている。

② (a)上向き,(b)外気との温度差,(c)地表面で反射した日射

この問題は、電気式温度計について知識を問うものです。

観測機器については、気象庁や気象台のHPを見るのが一番勉強になる!(最新情報だし♪)

電気式温度計の外観はこんなの。↓

引用:福岡管区気象台

電気式温度計の入った通風筒では(a)上向きに通風するし

通風筒が電動で強制的にしたから上に風を送っている理由は、(b)外気との温度差がないようにするためです。

「通風筒下部に取り付けられた遮へい板」は、(c)地表面で反射した日射を防ぐ効果があります。

気象庁のHPにも記載されてます。

通風筒の下部には、地面で反射した日射が直接当たるのを防ぐための遮へい板も付いています。

引用:気象庁

だから答えは②!

41〜42ページに関連情報が書かれています。

よく読んでおこう!