この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和 4 年 8 月の第 58 回気象予報士試験の学科専門知識の問題を、

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和 4 年 8 月の第 58 回気象予報士試験の学科・専門知識の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

問1:地上気象観測

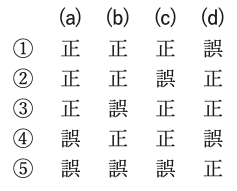

気象庁が行なっている地上気象観測について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a)最大風速は風速計の測定値を10分間平均した値の最大値であり、最大瞬間風速は風速計の測定値を3秒間平均した値の最大値である。

(b) 降水とは、 大気中の水蒸気が凝結したり、昇華してできた液体・体およびそれらの併用による生成物、 すなわち雨・ あられ・ひょうなどが落下する現象、又は落下してきたものの総称。

(c) 天気を決める大気現象がなく、全雲量が9以上で、見かけ上の最多雲量が巻雲・巻積雲・巻層雲およびこれらの組み合わせによるとき、天気は薄曇である。

(d)大気現象の霧と煙霧は、 ともにごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、水平視程が1 km 未満の時が霧、 1キロkm以上のときが煙霧である。

① (a)正, (b)正, (c)正, (d)誤

(a)の「最大風速は風速計の測定値を10分間平均した値の最大値であり、最大瞬間風速は風速計の測定値を3秒間平均した値の最大値である。」は、全くその通りです。

| 最大風速 | 風速計の測定値を10分間平均した値の最大値(前10分間) |

| 瞬間風速 | 風速計の測定値を3秒間平均した値(前3分間) |

| 最大瞬間風速 | 風速計の測定値を3秒間平均した値の最大値 |

気象庁の「気象観測の手引き」によると・・・

降水とは,大気中の水蒸気が凝結したり,昇華してできた液体・固体の生成物,すなわち雨・ 雪・あられ・ひょうなどが落下する現象,又は落下したものの総称である。

引用元:気象観測の手引き

とあるので、(b)の「 降水とは、 大気中の水蒸気が凝結したり、昇華してできた液体・体およびそれらの併用による生成物、 すなわち雨・ あられ・ひょうなどが落下する現象、又は落下してきたものの総称。」は、正しい。

全雲量が9以上だと天気は「曇」ですが、上層雲主体なら「薄曇」となります。

気象庁のこちらのページも参照▶︎気象庁「天気」

降水などの大気現象なしってこともあり、(c) の「天気を決める大気現象がなく、全雲量が9以上で、見かけ上の最多雲量が巻雲・巻積雲・巻層雲およびこれらの組み合わせによるとき、天気は薄曇である。」は、正しい。

霧については問題文の通りで良いのですが、煙霧に関しては違います。

煙霧は乾いた微粒子(エーロゾルとか黄砂も含む)が空気中に浮遊して、視程が10km未満の状態。

だから(d)の「大気現象の霧と煙霧は、 ともにごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で」と言う部分が誤り。

普段「今日は煙霧だったね」とか聞かないから難しいよね。

【晴野が解いてみた】第58回の気象予報士試験の学科試験「予報業務に関する一般知識」はこちら

↓ ↓ ↓

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓

隙間時間を有効活用できるミニテストはこちら

↓ ↓ ↓