この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問3:気象レーダーによる観測やその特性

問題文

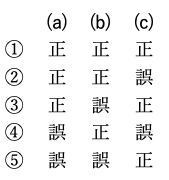

気象庁が運用している気象レーダーによる観測やその特性について述べた次の文(a) 〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の1〜5の中から 1 つ選べ。

(a) ドップラーレーダーで観測した風のデータは,⻯巻の発生と関連の深いメソサイ クロンの検出に活用されている。

(b) 非降水エコーの原因となる電波の異常伝搬は,気温が高度とともに急激に上昇す るなど,屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生することが多い。

(c) 水平偏波と垂直偏波を用いる二重偏波気象レーダーでは,それぞれの反射波の振幅 の比から降水粒子の形状に関する情報が得られるため,雨や雪の判別が可能となる。

① (a)正, (b)正, (c)正

- ドップラーレーダーはメソサイクロンの検出に使われているか?

- 答え:使われている。

- メソサイクロンは竜巻の発生と関連が深いか?

- 答え:深い!

(a) ドップラーレーダーで観測した風のデータは,⻯巻の発生と関連の深いメソサイ クロンの検出に活用されている。」は正しい!

- 電波の異常伝搬は、非降水エコーの原因となるか?

- なる。

- 電波の異常伝搬は,気温が高度とともに急激に上昇するなど,屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生することが多いか?

- その通り!

だから(b) の「非降水エコーの原因となる電波の異常伝搬は,気温が高度とともに急激に上昇するなど,屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生することが多い。」は正しい!

▶︎▶︎▶︎用語解説「異常伝搬」

- 水平偏波とは?

- 水平方向に波打つ電波のこと。

- 垂直偏波とは?

- 鉛直方向に波打つ電波のこと。

- 水平偏波と垂直偏波の2種類のを用いる気象レーダーのことをなんというか?

- MP(マルチパラメーター)レーダーという。

二重偏波レーダーともいう。

- MP(マルチパラメーター)レーダーという。

- 二重偏波気象レーダーは雨や雪の判別が可能か?

- 可能。

はれの

鉛直方向と水平方向から降水粒子を見ることで

「どんな形かわかる」→「雨か雪かわかる」

ってわけです。

だから(c) の「水平偏波と垂直偏波を用いる二重偏波気象レーダーでは,それぞれの反射波の振幅 の比から降水粒子の形状に関する情報が得られるため,雨や雪の判別が可能となる。」は正しい!