この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問4:パラメタリゼーション

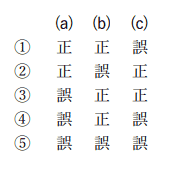

気象庁が現在運用している数値予報モデルのパラメタリゼーションについて述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a) 全球モデルでは、積雲の効果をバラメタリゼーションにより取り込むことで、個々の積雲の発達、衰弱を予測している。

(b)メソモデルは全球モデルに比べ解像度が高いが、大気境界層中の様々な渦の振るいを十分表現することができないため、大気境界層過程のパラメタリゼーションを用いている。

(c)局地モデルは水平格子間隔2kmの非静力学モデルであり、個々の積乱雲の予測ができるため、積雲対流ラメタリゼーションは用いていない

④ (a)誤, (b)正, (c)誤

出題頻度1

数値予報の全球モデルでは、対流雲の要素をパラメタリゼーションで取り込んでいます。

パラメタリゼーションは、モデルの格子点よりも小さいスケールの物理現象を、近似的に表現するための手法です。これによって、主に熱と水蒸気、運動量の輸送が行われます。

でも個々の積雲の発達、衰弱は予測していません。

よって(a) の「全球モデルでは、積雲の効果をバラメタリゼーションにより取り込むことで、個々の積雲の発達、衰弱を予測している。」は誤り!

出題頻度2

メソモデルは全球モデルよりも解像度が高いですが、大気境界層中の様々な渦の振る舞いを十分に表現できないため、大気境界層過程のパラメタリゼーションを用いています。

【メソモデルの解像度と限界】

メソモデル(局地モデル)は、全球モデルよりもはるかに細かい数km〜10kmの格子間隔で計算します。これにより、大規模な山岳や海陸風などのメソスケール(中規模)の現象をより詳細に再現できます。

しかし、大気境界層内の乱流や熱対流によって発生する、数百メートルから数十メートル程度の小さな渦は、メソモデルの格子間隔よりも小さすぎます。

これらの渦は、熱や水蒸気を鉛直方向に輸送し、天気(特に雲や霧の発生)に大きな影響を与えます。

【大気境界層過程のパラメタリゼーション】

メソモデルでは、前述の小さな渦の総合的な効果を表現するために、大気境界層過程のパラメタリゼーションを取り入れています。

このパラメタリゼーションによって、モデルは地表の摩擦や熱のやり取り、小さな渦による熱・水蒸気の輸送を近似的に計算し、現実の大気境界層の状況を再現します。

よって(b)の「メソモデルは全球モデルに比べ解像度が高いが、大気境界層中の様々な渦の振るいを十分表現することができないため、大気境界層過程のパラメタリゼーションを用いている。」は正しい!

出題頻度3

局地モデルも積雲対流パラメタリゼーションを用いる場合があります。

局地モデルの解像度は数km程度ですが、積雲や積乱雲といった対流雲は、それよりもさらに小さいスケール(数百メートルから1km程度)で発生することがあります。

そんなわけで局地モデルでも、計算格子のスケールよりも小さな対流雲の振る舞いを直接計算することができません。

だからメソモデルと同じように、対流雲の総合的な効果を近似的に表現するために、積雲対流パラメタリゼーションが使われます。

よって(c)の「局地モデルは水平格子間隔2kmの非静力学モデルであり、個々の積乱雲の予測ができるため、積雲対流ラメタリゼーションは用いていない。」は誤り!

10年前は使われていなかったから、古い過去問で勉強している人は気をつけてね!

独学で専門知識の勉強をする場合、最新の情報を網羅した参考書がないので大変ですよね。

教材も充実していて、いつでも質問し放題な環境で、私が最もコスパが良いと感じているのが、気象予報士アカデミーさんです。

講師には、超ベテラン&現在進行形で気象業務に関わる気象予報士がいて、安心して勉強できると思います。

(ちなみにプロフィールにも記載しておりますが、私・晴野(はれの)も、質問対応に参加しております。)