この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

令和 5 年 1 月の第 59 回気象予報士試験の学科専門知識の問題を、

あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和 5 年 1 月の第 59 回気象予報士試験の学科・専門知識の問題と解答を持っている人向けの内容です。

※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)

問1:地上気象観測

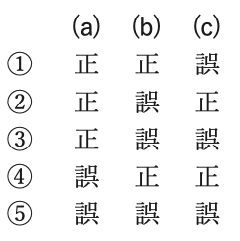

気象庁が行っている地上気象観測の手法について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。ただし、標高の高い地点についてはこの限りではない。

(a)観測地点の海面気圧は、その地点の気圧と気温の値および気圧計の平均海面からの高さを静力学平衡の式と気体の状態方程式に基づいた換算式に代入して求め、観測値としている。

(b)観測地点の気温は、観測データの面的な均一性を保つ目的で、下層大気の標準的な気温減率を用いて平均海面の高さの気温に補正して、観測値としている。

(c)地上 10m より高いところで測定した観測地点の風速は、地表面の摩擦を考慮した換算式により地上 10m の高さの風速に換算して、観測値としている。

③ (a)正, (b)誤, (c)誤

「観測地点の海面気圧は、その地点の気圧と気温の値および気圧計の平均海面からの高さを静力学平衡の式と気体の状態方程式に基づいた換算式に代入して求め、観測値としている。」は、問題文の通りです。

ただし、海抜800mを越えたデータは誤差が大きくなるため、更正しません。

気温は海面更正しません。

だから(b)の「観測地点の気温は、観測データの面的な均一性を保つ目的で、下層大気の標準的な気温減率を用いて平均海面の高さの気温に補正して、観測値としている。」は誤り。

ただ、ラジオゾンデなどの高層観測の場合、日射補正します。

風速の観測の場合、測器の設置条件は「地上10mが望ましい」ですが・・・

気圧のような更正はしません。

だから(c)の「地上 10m より高いところで測定した観測地点の風速は、地表面の摩擦を考慮した換算式により地上 10m の高さの風速に換算して、観測値としている。」は誤り。

地上10mでの観測が不可能な場合は

- 測風塔

- 屋上

などで、設置台の上に2m以上の支柱をつけて測器を設置するなど、周囲の地形や建物に影響されないようにします。

観測値を利用する場合は、どんなところで観測されたのかを考慮しなくちゃね。

【晴野が解いてみた】第59回の気象予報士試験の学科試験「予報業務に関する一般知識」はこちら

↓ ↓ ↓

その他の過去問を解いてみた記事はこちらからどうぞ

↓ ↓ ↓

隙間時間を有効活用できるミニテストはこちら

↓ ↓ ↓