亜熱帯ジェット気流 (Subtropical Jet Stream, Js) とは、地球の大気上層、具体的には対流圏界面付近(高度12km前後、気圧200hPa付近)に位置する、強い西風の流れ。

偏西風帯における風速の極大域の一つであり、地球を取り巻くように吹いている。

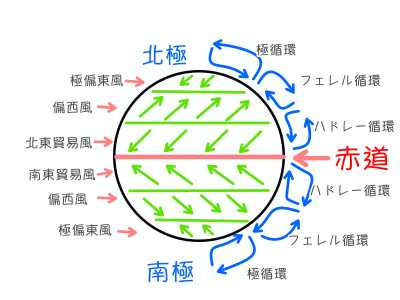

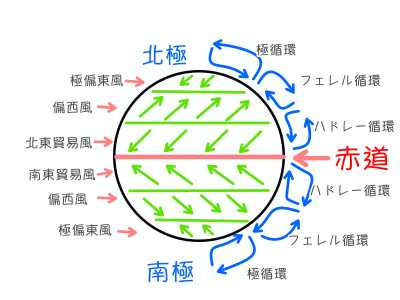

ハドレー循環との関連

赤道付近で上昇した空気が中緯度(北緯30度付近)で下降する「ハドレー循環」という大気大循環の、中緯度側の境界にあたる。

定常的な流れ

寒帯前線ジェット気流と比較すると、蛇行が小さく、比較的安定して定常的に存在する。

季節変動

冬に最も強く、夏にはやや弱くなる傾向がある。

また、季節によって南北に移動し、北半球では夏には北寄りに、冬には南寄りになる。

高度

高度12km以上、気圧200hPa付近に位置する。

亜熱帯ジェット気流の発生は、主に以下のメカニズムによる。

- ハドレー循環: 赤道付近で暖められた空気が上昇し、高緯度に向かって移動する。

- コリオリの力: 地球の自転により、北半球では移動する物体に右向きの力が働きます。高緯度に向かって北上する空気は、このコリオリの力によって次第に東向きに曲げられていく。

- 角運動量保存: 赤道付近で受けた角運動量(自転速度)を保ったまま高緯度に進むと、地球の自転速度が遅くなるため、相対的に西向きの速度が増し、結果として強い西風となる。

- 温度傾度: 亜熱帯域における南北の温度差によって生じる気圧傾度力と、コリオリの力が釣り合うことで、地衡風として西風が吹く。

これらの要因が組み合わさることで、亜熱帯ジェット気流という強い西風の帯が形成される。

亜熱帯ジェット気流は、日本の気象に非常に大きな影響を与える。

- 梅雨前線

梅雨の時期には、亜熱帯ジェット気流がヒマラヤ山脈にぶつかって北と南に分流し、南側の流れに沿って梅雨前線が停滞することがある。

亜熱帯ジェット気流が南偏したり、強化されたりすると、梅雨前線が活発化し、集中豪雨や線状降水帯の発生に繋がることがある。 - 猛暑

夏に亜熱帯ジェット気流が平年より北に蛇行すると、日本の広い範囲が高気圧に覆われやすくなり、猛暑をもたらす要因となる。 - 冬の天候

冬には亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流が日本付近で合流し、非常に強いジェット気流を形成することがある。

この強いジェット気流は、温帯低気圧の発生や発達、移動に深く関わる。

亜熱帯ジェット気流が南に蛇行すると、日本列島に寒気が流れ込みやすくなり、冬型の気圧配置が持続する要因となることがある。 - 異常気象

ジェット気流の蛇行は、移動性高低気圧の伝播を阻害する「ブロッキング高気圧」の形成に影響を与えることがあり、特定の地域で異常な天候が持続する原因となることがある。

ジェット気流には亜熱帯ジェット気流の他に「寒帯前線ジェット気流 (Polar Front Jet Stream, Jp)」がある。

両者の主な違いは以下の通り。

| 特徴 | 亜熱帯ジェット気流 (Js) | 寒帯前線ジェット気流 (Jp) |

| 位置 | 北緯30度付近(亜熱帯地方)、高度12km前後(200hPa付近) | 北緯50〜60度付近(寒帯前線帯)、高度6〜8km前後(300hPa付近) |

| 発生要因 | ハドレー循環、角運動量保存 | 温帯低気圧の活動、傾圧不安定波 |

| 安定性 | 比較的安定、蛇行が小さい | 蛇行が大きく、時空間的に変化が大きい |

| 地上との関係 | 対流圏上層で前線が形成されるが、地上には現れない | 寒帯前線帯の移動に対応し、中緯度の低気圧の発生と関係が深い |

| 季節変動 | 冬に強く、夏に弱まる。 夏は北へ、冬は南へ移動 | 冬に強く、夏に弱まる。 |

これらのジェット気流は、航空機の航路選択にも利用されるなど、日常生活にも深く関わっている。

▼他の用語を検索する▼